《音乐之声影评》:细腻分析经典影片背后的情感与音乐魅力 (音乐之声 影片)

引言

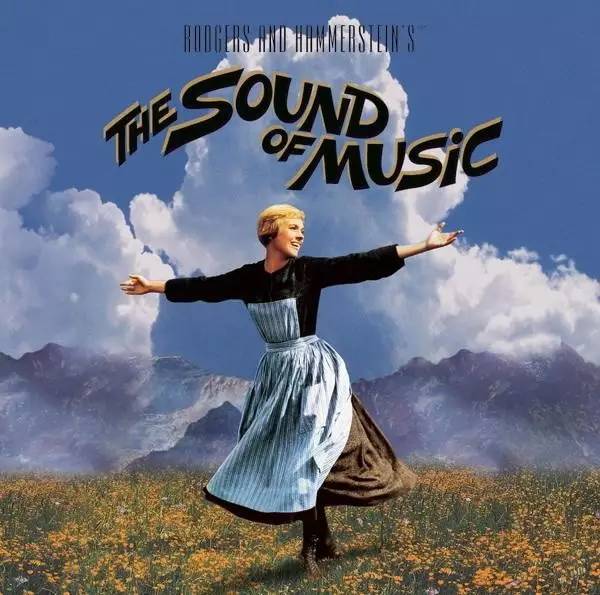

《音乐之声》是一部经典的音乐电影,自1965年首映以来,便以其动人的旋律和感人的故事在影迷心中占据不可替代的地位。这部电影不仅仅是一部音乐剧,更是一段关于爱、勇气和家庭的心灵旅程。本文将对《音乐之声》进行深入分析,探讨其背后的情感层次和音乐魅力。

情感的深度描绘

影片的故事围绕一位年轻的修女玛莉亚展开,她因不适应修道院的生活而被派往照顾一个有七个孩子的寡汉家庭。玛莉亚的到来,犹如一缕春风,给这个家庭带来了活力与欢笑。影片通过玛莉亚与孩子们的互动,展现了母爱的温暖以及亲情的力量。她用音乐将这些孩子的心灵唤醒,帮助他们重新找回失去的快乐。

影片的情感构建极其细腻,尤其是玛莉亚和孩子们之间的关系变化。起初,孩子们对玛莉亚充满抵触情绪,但随着时间的推移,他们逐渐被玛莉亚的真诚与热情所感染。这种情感的转变不仅展现了教育与爱的力量,也反映了人性中的善良与纯真。影片最终以玛莉亚和孩子们之间的深厚情谊为高潮,令人感动。

音乐的力量

音乐是《音乐之声》中不可或缺的元素,影片的每一首歌曲都在推动情节发展的同时,深刻反映人物内心的变化。影片中的歌曲,如《Do-Re-Mi》、《My Favorite Things》和《Edelweiss》,不仅旋律优美,更富有深意。它们承载了人物的情感与故事背景,使观众能够更好地理解角色的动机。

比如,《Do-Re-Mi》一曲通过简单的音阶教学,展现了音乐的乐趣及其在生活中的重要性。玛莉亚用这首歌教会孩子们音符的发音,却在潜移默化中让他们意识到音乐可以带来的快乐与希望。这种乐观的态度不仅改变了孩子们的生活,也逐渐温暖了寡汉冯·特拉普的心灵。一条音乐的纽带将他们连接在一起,使得家庭的氛围逐渐融洽。

文化背景与历史意义

《音乐之声》的故事背景设定在二战前夕的奥地利,正是历史动荡和社会变迁的时期。影片通过特拉普一家面临的困境,折射出战时家庭的脆弱与坚韧。冯·特拉普一家作为反抗纳粹的象征,也使得影片在情感层次上更具深度与广度。

在这样的历史背景下,玛莉亚的角色不仅仅是一个照顾孩子的保姆,更是家人间情感重建的桥梁。她的存在让特拉普家族重新焕发活力,也激励了人们在逆境中不忘初心,勇敢追求真爱与自由。影片传递出的勇气与希望在当时乃至今天都有着重要的现实意义。

视觉与叙事技巧

在视觉表现上,导演罗伯特·怀斯巧妙地运用优美的自然风光和色彩鲜明的画面,使得影片本身如同一幅动人的画卷。奥地利的山川河流与孩童的欢声笑语交织在一起,营造出一种梦幻般的氛围。这种视觉上的美感不仅增强了观众的沉浸感,也与影片的音乐交相辉映,形成了一种和谐美妙的艺术风格。

叙事上,影片采用了线性叙事方式,通过玛莉亚的视角引导观众深入了解她与特拉普家族的情感发展。每个角色的内心挣扎和成长都得到了充分的展现,使得影片在情节推进中保持了紧凑性与情感的丰富性。这种深刻而细腻的叙事手法使得《音乐之声》不仅是一部音乐电影,更是一部关于生命与爱的教科书。

结语

《音乐之声》作为一部经典影片,其成功不仅源于动人的音乐和动情的故事,更在于其深刻的情感表达和历史背景的映射。通过对角色间情感的细腻刻画和音乐的生动呈现,影片传递出希望与勇气的力量,激励着一代又一代观众。无论是对家庭的思考,还是对爱的追求,《音乐之声》都将永远铭刻在观众的心中,成为不朽的艺术作品。