从多角度分析《罪恶之城》:影评人和观众对这部电影的印象与评价 (从多角度分析全面预算可能存在的风险)

引言

《罪恶之城》是一部引人注目的影片,以其独特的视觉风格和复杂的叙事结构赢得了不少影评人的赞誉。影评人和观众对这部电影的印象和评价却存在着明显的差异。在本文中,我们将从多角度分析这部电影,以探讨影评人和观众对其印象与评价的不同之处,以及这些差异背后的原因。

影评人的评价

影评人在评价《罪恶之城》时,往往着重于影片的艺术性与创作理念。许多影评人对影片的黑白色调和鲜明的画面风格给予了高度评价,认为这种视觉风格为影片增添了强烈的表现力。影评人通常会分析导演如何通过色彩的运用来反映角色的内心世界,以及如何利用构图和镜头语言传达影片的主题。同时,影评人也会探讨剧本的复杂性,尤其是多个故事线交错的叙述方式如何影响观众的理解与情感投入。

观众的反应

与影评人相比,观众对《罪恶之城》的反应则更为直接和感性。许多观众被影片的视觉效果和动作场面所吸引,但对于情节的复杂性和人物关系的交错感到困惑。部分观众在观看过程中难以理解故事的发展,甚至对角色的动机产生疑问。这种对情节的困惑反映了观众对影片叙事的一种需求,即希望能够清晰地追随故事的发展。观众往往更关注影片能否提供愉悦的观影体验,而不仅仅是艺术与叙事的探讨。

影片叙事结构的复杂性

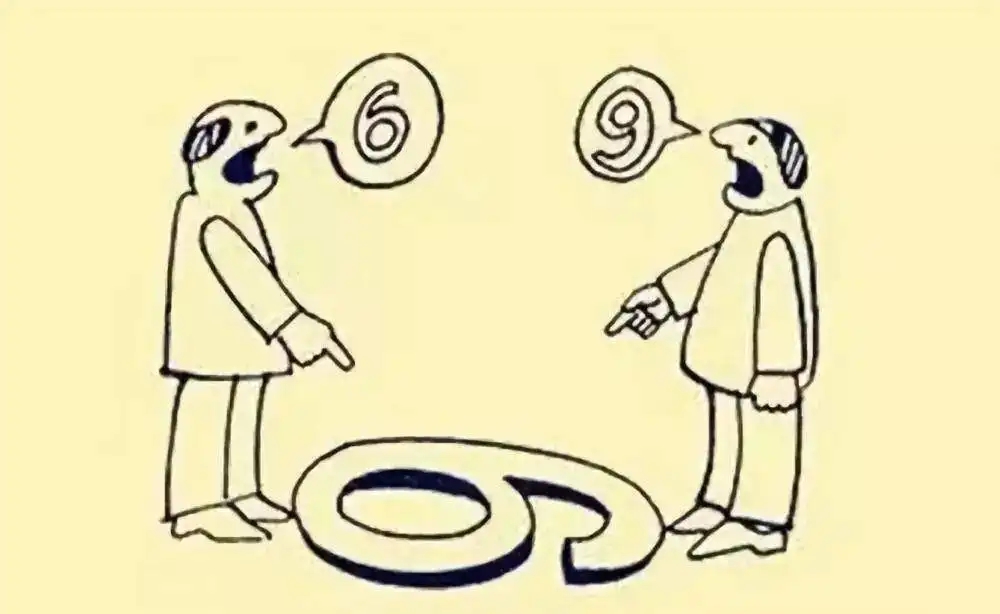

《罪恶之城》的叙事结构复杂,采用了多重时间线和多个视角的叙事方式。这种叙事手法在艺术上具有独特的魅力,但也增加了观众理解的难度。影评人可能会欣赏这种突破传统叙事框架的尝试,认为它展示了导演的创新能力。而观众则可能因无法迅速抓住情节脉络而感到沮丧。正因如此,影评人和观众对影片的接受度显得截然不同,有的观众甚至会因此对影片产生负面评价。

角色塑造与情感共鸣

角色塑造是《罪恶之城》中的一大亮点,影片中的人物往往具有复杂的心理和道德困境。影评人通常会深入分析这些角色如何表现出人性的多面性,同时也会探讨角色之间的关系和冲突。观众在观看过程中可能更倾向于寻找与角色的情感共鸣。对某些角色的过于复杂的性格设定可能使得观众难以产生共鸣,从而影响整体的观影体验。

影片主题的解读

影片探讨的主题,如犯罪、救赎与道德,两者的理解也存在差异。影评人往往会从社会背景和文化意义出发,分析这些主题的深刻性。相对而言,观众可能在观看时更关注故事本身所带来的情感体验,而较少考虑其背后的社会寓意。这种主题理解的差异,使得影评人与观众在影片的总体评价上有着显著的分歧。

总结与反思

《罪恶之城》在影评人和观众之间造成了一种独特的评价差异。影评人从艺术性和叙事结构的角度出发,往往能深入探讨影片的内涵和表现手法;而观众则更倾向于追求情感上的直接体验和整体的观影享受。这种差异不仅反映了影评人与普通观众在影视作品欣赏上的不同需求,更揭示了复杂影片在大众文化中的接受度及其所面临的挑战。未来的影片创作可以从中吸取经验,探讨如何在艺术性与观众可接受性之间寻找平衡,使得更多人能够欣赏到优秀的电影作品。