从《穹顶之下》的角度看中国的生态危机与未来发展 (从穹顶之下看调查报告)

引言

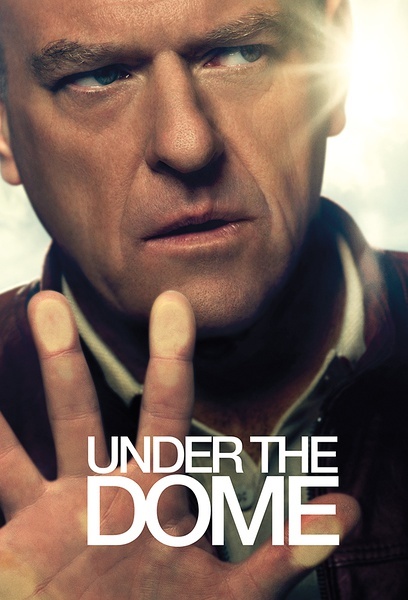

《穹顶之下》是柴静于2015年发布的一部环境纪录片,深刻剖析了中国的空气污染问题及其对人们健康和生活的影响。尽管这部作品主要聚焦在空气质量,但其所反映的生态危机却是中国更广泛环境问题的缩影。本文将从《穹顶之下》的角度出发,分析中国当前的生态危机及未来发展的可能方向。

生态危机的现状

中国的生态危机体现在多个方面,包括空气污染、水资源短缺、土壤退化、生物多样性减少等。《穹顶之下》通过深入调查和数据分析,揭示了北京的雾霾现象是由多方面因素造成的,包括工业排放、机动车污染以及建筑施工等。从某种程度上说,雾霾不仅是简单的环境问题,更是经济发展模式所造成的“副产品”。

同时,水资源短缺的问题也日益严重,特别是在北方地区,过度抽取地下水和农业灌溉导致了水源的枯竭。土壤污染问题同样无法忽视,随着化肥和农药的大量使用,部分地区的土壤已经无法再支持安全的农业生产。这些问题之间相互交织,使得生态环境不断恶化,人们的生活质量也受到严重影响。

社会意识的觉醒

《穹顶之下》的发布在社会上引发了广泛的讨论,公众对于生态环境问题的关注度显著提升。柴静通过深入的调查和生动的叙述,让更多人认识到空气污染如何直接影响到个人的健康,比如引起呼吸道疾病和心血管疾病等。这种觉醒不仅限于个人层面,也促进了公众对政府和企业的环境责任的期待。

同时,公众意识的提升也催生了环保组织和志愿者活动的增多,许多人开始参与到环境保护的行动中。例如,各地开展的植树活动、清理河流的志愿活动,均体现了人们对于生态环境的关注和行动。这种社会意识的觉醒,对于推动政策的转变与落实,具有重要的积极意义。

政策与改革的需要

为应对生态危机,中国政府已经在多个层面采取了措施,如提出了“绿色发展”、“循环经济”等政策理念。现有的政策实施力度和执行效果仍然存在不足。《穹顶之下》所揭示的调查结果显示,许多地方在治理空气污染方面仍然较为滞后,政府的监管和法律的执行力亟待加强。

在未来的发展中,中国必须坚定地走绿色可持续的道路。这不仅需要政府出台更为严苛的环境法律法规,还需要企业在生产过程中引入环保技术,提升产业链的绿色化水平。公众也应积极参与政策的监督和反馈,形成全社会共同参与的环保氛围。

发展模式的转型

从《穹顶之下》中的分析来看,单一的经济增长模式已经无法适应新时代的生态要求。中国的未来发展应当从以GDP为中心的传统发展模式,向注重生态环境和人类福祉的综合发展模式转变。这一转型不仅是对生态危机的回应,也是实现经济长远发展的必然选择。

例如,推动清洁能源的使用,减少对化石燃料的依赖,鼓励绿色科技的创新,以此来降低对环境的负面影响。除此之外,倡导低碳生活方式,提升公众对可持续生活的认知与实践,将会在根本上改善生态环境。

结论

《穹顶之下》不仅仅是一部关于空气污染的纪录片,它更是对中国生态危机的深刻反思与未来发展的警示。通过提升公众意识、加强政策落实和推动发展模式转型,中国有希望在应对生态危机中找到新的出路。未来的中国,只有在保护和改善生态环境的基础上,才能实现真正的可持续发展。