城市变迁中的众生相:透视民工群体的辛酸与希望 (城市变迁中的文化与资本)

引言

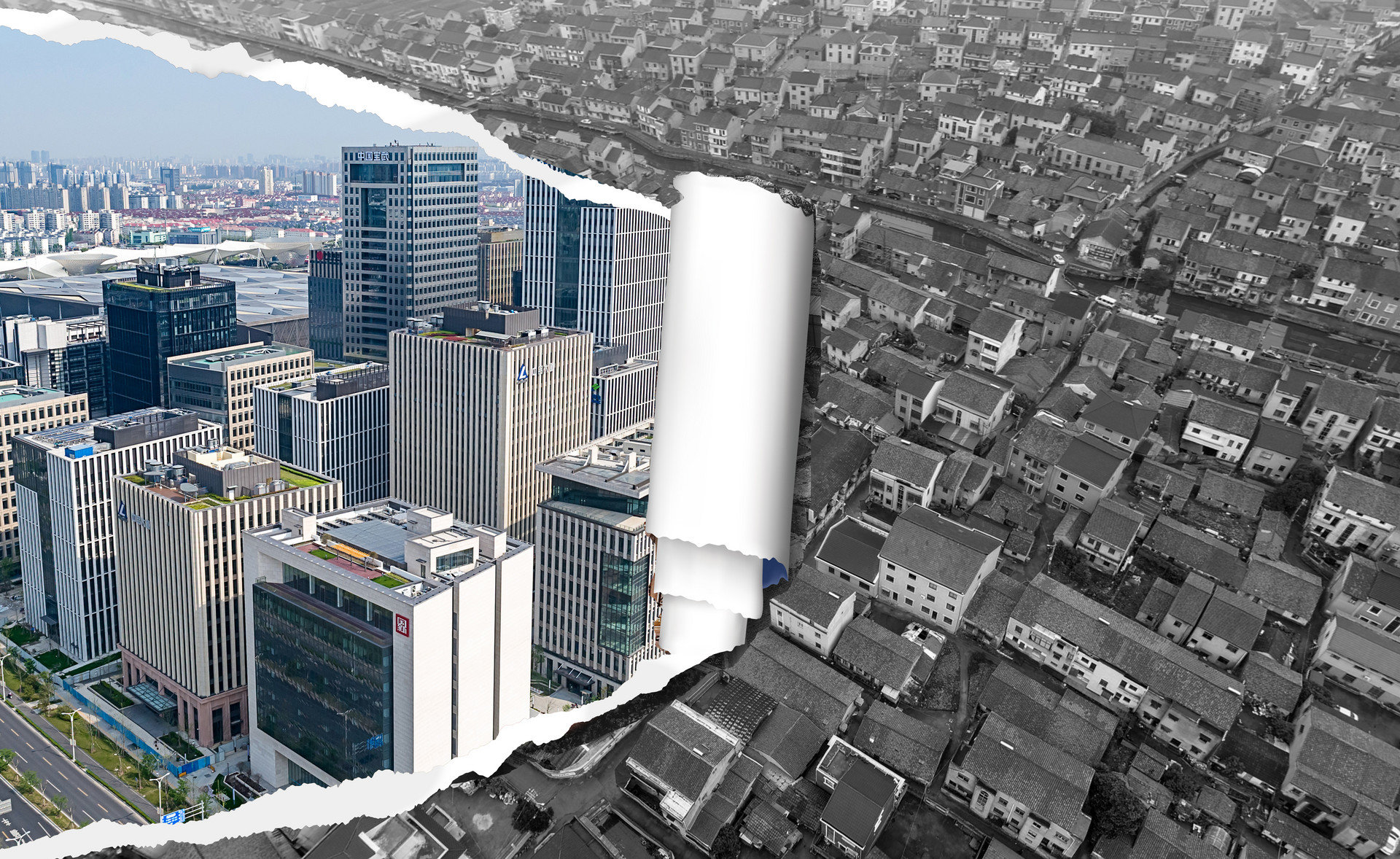

在城市化的浪潮中,城市景观不断变换,摩天大楼鳞次栉比,现代化交通 network 纵横交错,而隐藏在光鲜亮丽的外表下,是无数民工群体的辛酸与希望。城市变迁不仅是建筑与基础设施的改造,更是人的生活方式和社会结构的变革。本文旨在透视民工群体在城市变迁中的处境,探究他们的生存困境与奋斗故事,揭示城市变迁中的文化与资本之间复杂的关系。

民工群体的生存现状

民工群体是城市建设和发展的基石,他们来自农村,怀揣着改善生活的梦想,涌入城市从事各种体力劳动。他们的生存现状却不容乐观:

1. 收入微薄,生活艰辛

民工的收入普遍较低,且工作稳定性差。他们往往从事临时性的体力活,收入波动较大,难以维持稳定的生计。高昂的住宿和饮食费用也让他们的生活捉襟见肘。

2. 劳动强度大,工作条件差

民工从事的工作大多是体力活,劳动强度大,劳动时间长。他们经常在露天环境下作业,面临着烈日暴晒、雨淋风寒的恶劣天气。工作环境的差劲也进一步加剧了他们的身体疲劳和健康隐患。

3. 社会地位低,遭受歧视

民工群体常被视为城市中的“外来者”,社会地位低下。他们往往受到来自本地居民和用人单位的歧视,难以融入城市社会。这种歧视不仅表现在言语和态度上,还体现在诸如就业、住房和医疗等方面的政策倾斜。

民工群体面临的挑战

除了生存上的困境,民工群体还面临着诸多挑战:

1. 户籍制度限制,权益保障不足

户籍制度阻碍了民工在城市扎根,限制了他们享受教育、医疗和社会保障等基本权益。他们的子女难以在城市公立学校就读,也无法享受与城市户籍人口同等的医疗和养老保障。

2. 社会排斥与隔离

民工群体往往生活在城市边缘或贫民窟中,与城市主流社会存在着空间上的隔离。这种空间距离也反映了社会上的排斥和孤立。他们缺乏与城市居民的有效沟通和交流,难以建立归属感。

3. 文化差异与适应困难

城市与农村之间存在着巨大的文化差异。民工群体来自不同的地区和文化背景,进入城市后需要适应全新的生活方式和价值观。这种文化上的差异和适应困难也给他们的身心健康带来挑战。

民工群体的奋斗与希望

尽管面临着诸多困境和挑战,民工群体依然勤奋努力,用自己的双手创造着美好生活:

1. 坚韧不拔,迎难而上

民工群体具有顽强的生命力,无论遇到多大的困难,他们都不轻言放弃。他们通过辛勤劳动,改善自己的生活条件,给家人带来更好的未来。这种坚韧不拔的精神是他们生存和发展的重要动力。

2. 抱团取暖,守望相助

在城市中,民工群体相互扶持,抱团取暖。他们来自相同的家乡或亲缘关系,形成了紧密的人际网络。这种网络不仅为他们提供情感支持,也帮助他们解决就业、住房和日常生活中遇到的困难。

3. 技能培训,提升自我

越来越多的民工群体意识到技能培训的重要性。他们通过参加职业技能培训,提高自己的劳动技能,拓展就业机会,从而改善自己的收入和生活水平。

城市变迁中的文化与资本

民工群体的城市生活经历反映了城市变迁中文化与资本之间的复杂关系:

1. 城市化带来的文化冲击

城市化进程中,农村文化与城市文化相遇碰撞。民工群体进入城市后,需要适应全新的生活方式和价值观。这种文化冲击给他们的生活和心理状态带来了一定的影响。

2. 资本主导下的社会分层

城市变迁中,资本的力量日益凸显。民工群体作为城市建设的参与者,却因缺乏资本而处于社会的底层。资本与劳动力之间的不对等关系,加剧了社会分层和不平等。

3. 人文关怀的缺失

在城市变迁的浪潮中,人文关怀往往被忽视。民工群体的生存困境和精神需求容易被淹没在宏大的发展叙事中。城市的发展不仅需要物质上的建设,更需要人文精神的滋养。

结语

城市变迁中的民工群体是一个复杂的群体,他们的生存现状、面临的挑战、奋斗与希望交织在一起,折射出城市变迁中文化与资本的互动关系。关注民工群体的生存困境,保障他们的权益,促进他们的社会融合,是城市发展中不可忽视的重要课题。只有尊重民工群体的劳动价值,重视他们的生存状况,才能构建一个包容、和谐的城市社会。