东坡居士之诗篇十绝:苏轼诗歌中的流芳百世与永恒光辉 (东坡居士之诗是什么诗)

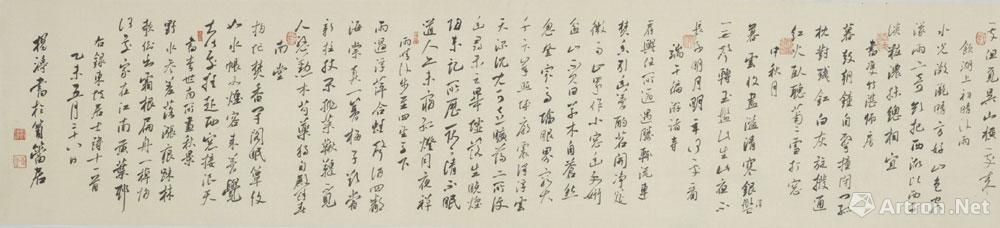

苏轼,号东坡居士,是宋朝杰出的文学家、书法家、画家。他的诗歌以其豪放旷达、清新俊逸、寓意深远而闻名于世,在文学史上享有崇高的地位。本文精选了苏轼诗篇中的十个绝品,对其艺术特色和思想内涵进行深入探讨,展现苏轼诗歌的流芳百世与永恒光辉。

1. 水调歌头·明月几时有

这首中秋月夜词是苏轼的代表作之一,词风豪迈奔放,情感真挚深沉。词中塑造了一个壮志难酬的文人士大夫形象,表达了作者对人生无常、国家衰落的复杂情怀。全词以“明月几时有”发问,寄托了作者对美好往昔的追忆和对未来理想的期盼,传达出一种旷达超脱的人生境界。

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间!

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

2. 念奴娇·赤壁怀古

这首词作于苏轼被贬黄州期间,面对浩荡的长江和历史上的赤壁之战,作者思绪万千,感慨古今,发出了“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的千古绝唱。词中既有对历史英雄的追慕,也有对人生哲理的深刻思考,展现出作者超凡脱俗的襟怀气度。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一樽还酹江月。

3. 定风波·莫听穿林打叶声

这首词写于苏轼被贬惠州期间,面对人生险阻,作者以乐观豁达的心态,劝慰朋友不要杞人忧天。词中采用了象征的手法,将人生的艰难险阻比喻成“穿林打叶声”,鼓励人们以坚定的信念和积极的态度去面对一切挑战。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

4. 江城子·乙卯正月二十日夜记梦

这首词写于苏轼思念亡妻王弗的夜晚,词中情真意切,感人至深。作者通过梦境与亡妻重逢,表达了对妻子的无限思念和真挚爱恋,词风哀婉凄美,感动了无数读者。

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

5. 浣溪沙·游蕲水清泉寺

这首词写于苏轼游览蕲水清泉寺时,面对寺中荷花,作者即景抒怀,表达了对人生美好与世事无常的深刻感悟。词中以荷花的盛开与凋零比喻人生的荣辱兴衰,寄托了作者对自然规律和人生哲理的思考。

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。

夕阳西下几时回?无可奈何花落去,

似曾相识燕归来。

小园香径独徘徊,凤笙龙管泪难开。

春光岂待人安排?且将今夕尽今朝。

6. 蝶恋花·春景

这首词写于苏轼晚年,词风清新明快,富有哲理意味。作者通过对春日美景的描绘,表达了对生命美好与人生短促的感叹,寄托了对人生真谛的追寻和对世事无常的豁达态度。

花褪残红青杏小,燕子飞时,绿水人家绕。

枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草?

墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。

笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

7. 临江仙·夜归临皋

这首词写于苏轼贬谪黄州期间,作者夜归临皋,面对满天星斗和浩浩江水,抒发了内心的孤独寂寞和对自然界的热爱。词中以水月相依的意象寄托了作者对自由和超脱的渴望,展现出一种旷达洒脱的胸怀。

夜归临皋始觉千山小。

水与月,此时同皎,

清光倒影接天晓。

翠微峰外一声箫。

银汉无声转玉钩。

犹记当年烽火侯,

坐将军澳。

望山川形势,天下几人在眉头。

8. 卜算子·黄州定慧院寓居作

这首词写于苏轼谪居黄州期间,面对人生的失意和坎坷,作者以乐观豁达的态度,自嘲自解,表现出一种超然物外的胸襟。词中以朴实的语言,勾勒出作者在定慧院平静安详的生活,表达了对悠闲恬静的田园生活的向往。

缺月挂疏桐,漏断人初静。

时见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

9. 题西林壁

这首诗是苏轼被贬惠州期间留下的著名题壁诗,诗中蕴含深刻的哲理和人生感悟。作者通过对山林之趣的描绘,表达了对顺应自然、淡泊名利的追求,体现了作者超脱的思想境界和豁达的人生态度。

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

10. 和子由渑池怀旧

这首诗写于苏轼与弟弟苏辙在渑池重逢,诗中抒发了作者对人生无常和故园难返的感慨。作者以“一水隔天涯”形容兄弟分隔两地的处境,表达了对故乡亲人的思念和对人生的无奈,寄托了作者对往昔美好时光的追忆。

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞哪复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往事知多少?小楼昨夜又东风。

结语

苏轼的诗歌以其豪放旷达、清新俊逸、寓意深远而闻名于世,在文学史上享有崇高的地位。本文精选的十个绝

诗竹(宋.苏东坡)的意像分析

竹朝代:宋 作者:苏轼 今日南风来,吹乱庭前竹。

低昂中音会,甲刃纷相触。

萧然风雪意,可折不可辱。

风霁竹已一作亦回,猗猗散青玉。

故山今何有,秋雨荒篱菊。

此君知健否,归扫南轩绿。

书双竹湛师房二首书双竹湛师房二首 宋/苏轼其一我本江湖一钓舟,意嫌高屋冷飕飕。

羡师此室才方丈,一炷清香尽日留。

其二暮鼓朝钟自击撞,闭门孤枕对残釭。

白灰旋拨通红火,卧听萧萧雨打窗。

【注释】①双竹:即杭州的广严寺。

宋·司马光《诗序》云:“杭州广严寺,有双竹相比而生,举林皆然。

其尤异者,生枯树腹中,自其顶出,森然骈耸,树如龙蛇相萦。

”广严寺乃后唐清泰元年(934)建,旧名瑞隆。

湛师:其人不详。

②西湖:一作“江湖”。

一钓舟:从杜甫《秋日寄题郑监湖上亭》诗中“平生一钓舟”句化出。

③方丈:寺庙住持所居之室。

本意为一丈见方的居室。

《维摩经》云:“三万二千师子座,高八万四千由旬,入维摩方丈室中,无所妨碍。

”④“暮鼓”句:从唐·韩退之诗:“文章自娱戏,金石日击撞”化出。

⑤釭:灯。

⑥“卧听”句:唐·白居易有“萧萧暗雨打窗声”之句。

【译诗】我本是西湖上的一叶渔舟,觉得高大的房屋冷气飕飕。

古诗百科~羡慕大师方丈今日才来到,一炷馨香的轻烟终日长留。

报时的钟鼓自在那里击撞,闭门独卧对着将熄的灯光。

白灰一拨又亮起通红之火,躺床上静听冷雨打着寒窗。

【赏析】此诗是苏轼在熙宁六年(1073)为杭州广严寺住持湛师而作。

双竹,广严寺内有竹林,因所生竹皆成双作对,故又名双竹寺。

这二首抒写诗人游宿山寺的日常生活情景的小诗,独具艺术匠心。

作者不是先写出游山寺的景物与情事,而是从“我”落笔,抒发情怀。

这种写法在其他题画诗中亦可见到,如《书晁说之〈考牧图〉后》中所写:“我昔在田间,但知羊与牛。

”由自抒情思而进入题画。

这里第一首起二句“我本江湖一钓舟,意嫌高屋冷飕飕”亦是同样机杼。

“一钓舟”是化用杜甫《将赴荆南寄别李剑川》:“天入沧浪一钓舟”的诗意。

浪迹江湖之上并非诗人本意,不过反映了政治上受压抑的失意情绪。

紧接着“意嫌”一句,对深居高屋感到意冷心寒。

冷飕飕,寒冷的样子。

这种“高处不胜寒”的感觉,难道不是诗人内心对官场生涯的厌倦情绪的流露吗?在熙宁变法的革新浪潮中,苏轼因政见不合,自请离京外任,企图暂时避开这纷繁复杂的斗争漩涡。

他在《初到杭州寄子由二绝》中说:“眼看时事力难任,贪恋君恩退未能”。

他就是怀着抑郁不得志但又不忍隐退的矛盾心情来到山清水秀的杭州。

起二句正是他那烦恼心绪的真实写照。

三四句“羡师此室才方丈,一炷清香尽日留”。

诗人运转笔锋,写湛师清净的坐禅之处。

据宋人编《集注分类东坡诗》引《维摩经》言,“三万二千师(狮)子座入维摩方丈室中,无所妨碍”。

诗人钦羡这了无尘俗的方丈之室,那飘散着的一股淡淡的香雾云烟,终日在禅房四周缭绕不止,显现出一种清净而肃穆的气氛。

这种情调并不意味着作者欲皈依佛门,而只是借以排遣郁积内心的烦恼。

第二首(宋何汶《竹庄诗话》题作《宿余杭山寺》),写诗人夜宿寺院的心境。

起二句“暮鼓朝钟自击撞,闭门孤枕对残”,承接上首。

寺僧暮鼓晨钟,参禅礼佛,而诗人对此是闭门不问,任他自起自息,只是对着渐渐暗淡的灯光,孤枕而眠。

三四句“白灰旋拨通红火,卧听萧萧雨打窗。

”细致地刻画了作者住宿山寺的情景。

在这风雨之夜,山寺内残灯将灭,诗人亦将就寝。

他刚拨开一层白色的烟灰,就发现里面还有一团通红的火焰,旋拨旋起。

这既是写炉火,但又何尝不是写诗人心中难以熄灭的热情之火?虽然政治上的失意,使他苦恼,时而消沉,但他“奋厉有当世志”的意愿并没有消失。

这种矛盾复杂的心情使他久久不能入眠。

那萧萧风雨打窗声,仿佛把他带进了熙宁变法的浪潮中。

他记得熙宁初期,时议纷争,自己数次上书陈述政见,然而不为执政者所容忍。

当他离京赴杭州时,他的中表兄弟文同为之担忧,并作诗规劝说:“北客若来休问事,西湖虽好莫吟诗”。

然而“口快笔锐”的诗人是听不进去的。

如今夜宿山寺,辗转不寐,似乎又在吟诗了。

诗篇以“卧听”句收结,与上篇首联自我抒怀相呼应,余韵不尽,耐人咀味。

本文出自古诗文网:这二首诗意脉连贯,充分反映了诗人“踏遍江南南岸山,逢山未免更留连”(苏轼《惠山谒钱道人烹小龙团登绝顶望太湖》)的情意。

南宋何汶在《竹庄诗话》卷十七引《冷斋夜话》云:“山谷(黄庭坚)尝言天下清景,初不择贵贱贤愚而与之,然吾特疑端为我辈所设。

……东坡《宿余杭山寺》诗云云。

人以山谷之言为确论。

”从诗中所写宁静、清淡的境界来看,作者不仅在于客观地再现山寺的清景,而且融情于景,通过清新通脱的语言,抒写了主观情思,表现了超旷的襟怀,使读者咀嚼到一种隽永的意趣。

清人纪昀评此诗说:“意自寻常,语颇清脱”。

也就是说,在极为平淡的诗意中,可领略到清脱深永的滋味。

【作者简介】苏轼(公元1036—1101年),字子瞻,一字和仲,号东坡居士。

眉州眉山(今四川眉山)人。

苏洵子。

少年时即“奋历有当世志”(《宋史》本传)。

十余岁,博通经史。

仁宗嘉祐二年(公元1057年)与弟辙中同榜进士,为主考官欧阳修所赏识、推奖。

六年,召试秘阁,复殿试,入三等,授大理评事,签书凤翔府。

英宗治平二年(公元1065年)除直史馆。

次年,父洵逝,护丧归蜀。

神宗熙宁二年(公元1069年),服除还朝。

因不赞成王安石新法的激烈主张,自感在朝处境艰危,请求外放,先后通判杭州,知密州、徐州。

元丰二年(公元1079年)移知湖州。

李定、舒亶等人摘取其诗句,四次上章弹劾,诬苏轼“谤讪朝廷”,被捕入御史台狱,这便是有名的“乌台诗案”。

后被贬为黄州团练副使。

哲宗元祐元年(公元1086年),迁中书舍人,翰林学士兼侍读学士、礼部尚书。

因反对尽废新法,被“旧党”人物目为“安石第二”,又因与洛党程颐等发生矛盾,再度请求外任,历知杭州、颍州、扬州、定州。

绍圣元年(公元1094年)哲宗亲政,新党掌权,被贬至惠州(今广东惠阳),四年,再贬儋州(今海南)。

徽宗即位(公元1100年),遇赦,提举玉局观。

次年,卒于常州,谥文忠。

苏轼一生立朝刚正不阿,以国家天下为重,于新旧两党皆无所依违,且“不以一身祸福,易其忧国之心”(陆游语)。

在地方官任上,多有德政,受到百姓深深爱戴。

他思想博杂,融合了佛、道、儒三家特点圆通灵活地加以运用。

既积极从政,始终关心国事,又能超脱于个人的沉浮、得失之外,历尽磨难而不改其乐观精神与旺盛的创作生命。

苏轼是北宋文坛领袖人物,建树了多方面的文学业绩,散文与欧阳修并称“欧苏”,是唐宋八大家之一,又是其中最重要韩、柳、欧、苏之一。

诗歌与黄庭坚并称“苏黄”,开有宋一代诗歌新貌。

其诗题材广阔,内容丰富,政治诗、抒情写景诗、咏物诗、哲理诗,“其境界皆开辟古今之所未有,天地万物,嬉笑怒骂,无不鼓舞于笔端”(叶燮《原诗》)。

赵翼赞其“天生健笔一支,爽如哀梨,快如并剪,有必达之隐,无难达之情,继李、杜后为一大家”(《瓯北诗话》)。

创作个性极其鲜明。

其词与辛弃疾并称“苏辛”,于传统的婉丽风格外,开创豪放清雄一派,有极高的造诣,为后世所宗。

其书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“四大家”,绘画是以文同为首的“文湖州竹派”的重要画家。

苏轼在文学艺术各个领域都取得了突出的成绩,在中国文艺史上是极为罕见的。

他是北宋文化最高成就的杰出代表。

有《东坡全集》《东坡乐府》《东坡易传》《东坡书传》等。

苏东坡原名叫什么。。。。。

苏东坡原名叫苏轼。

苏轼是北宋著名文学家、书法家、画家。

苏轼一生仕途坎坷,三起三落,他最重要的历史成就不在于政治,而在于文学,他是宋代历史上文学成就最高的代表,诗词书画加之散文,都能占有一席之地。

苏轼是一个豁达之人,在因为反对新政,而遭到新政一派的诬陷贬谪之后,他虽然因为被贬谪而郁闷,但是一直都用自己的内心来排解。

扩展资料嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。

宋神宗时曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。

宋哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。

宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。

宋高宗时追赠太师,谥号“文忠” 。

苏轼对社会的看法和对人生的思考都毫无掩饰地表现在其文学作品中,其中又以诗歌最为淋漓酣畅。

在二千七百多首苏诗中,干预社会现实和思考人生的题材十分突出。

苏轼对社会现实中种种不合理的现象抱着“一肚皮不入时宜”的态度,始终把批判现实作为诗歌的重要主题。

更可贵的是,苏轼对社会的批判并未局限于新政,也未局限于眼前,他对封建社会中由来已久的弊政、陋习进行抨击,体现出更深沉的批判意识。

苏轼一生宦海浮沉,奔走四方,生活阅历极为丰富。

他善于从人生遭遇中总结经验,也善于从客观事物中见出规律。

在他眼中,极平常的生活内容和自然景物都蕴含着深刻的道理,如《题西林壁》和《和子由渑池怀旧》两诗。

深刻的人生思考使苏轼对沉浮荣辱持有冷静、旷达的态度,这在苏诗中有充分的体现。

苏轼在逆境中的诗篇当然含有痛苦、愤懑、消沉的一面,但苏轼更多的诗则表现了对苦难的傲视和对痛苦的超越。

苏轼学博才高,对诗歌艺术技巧的掌握达到了得心应手的纯熟境界,并以翻新出奇的精神对待艺术规范,纵意所如,触手成春。

而且苏诗的表现能力是惊人的,在苏轼笔下几乎没有不能入诗的题材。

参考资料来源:网络百科-苏轼

可作为座右铭的苏东坡诗词

人生到处知何似,应似飞雪泥鸿爪鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。