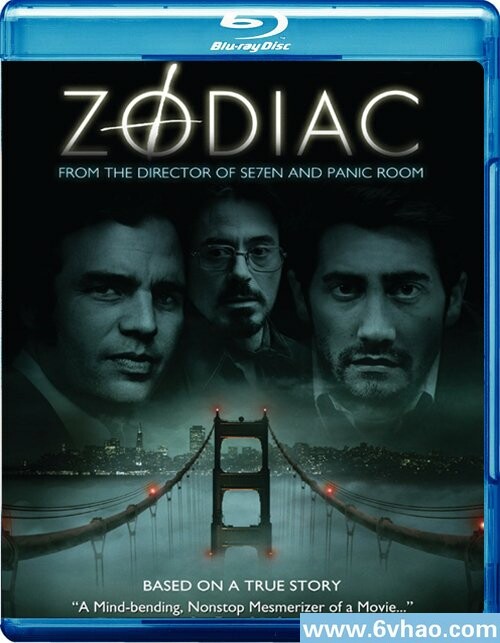

从《十二宫杀手》看犯罪心理学:电影中的真实与虚构交织的故事 (十二宫杀案)

引言

《十二宫杀手》是一部由大卫·芬奇执导的犯罪惊悚片,基于真实事件改编,讲述了在1960年代至1970年代间,北加州地区发生的一系列未解谋杀案。影片通过新闻记者和漫画家的视角,描绘了一个复杂的犯罪心理现象,揭示了凶手的动机与受害者的命运之间错综复杂的关系。本文将从心理学的角度分析电影中的真实与虚构交织的故事,探讨其对犯罪心理学的启示。

犯罪心理学基础

犯罪心理学研究犯罪行为的心理背景,包括犯罪动机、个体差异及社会因素等。在《十二宫杀手》中,凶手的心理特征通过多个角色的视角展现出来,尤其是通过主角们对罪犯的研究与思考,反映了对于犯罪行为的深入探索。电影不仅展示了凶手的冷酷与无情,也让观众感受到他背后复杂的情感与社交困扰。

凶手的心理特征

影片中的“十二宫杀手”是一个极具代表性的犯罪人物,他不仅表现出极高的智力和计划能力,还显示出明显的反社会人格特征。从心理学角度分析,反社会人格障碍通常表现为缺乏同情心、操控他人的能力,以及对法律和社会规范的蔑视。该角色在电影中以其精心安排的犯罪方式和对媒体的操控,展现了对权力与控制的强烈渴望。

受害者的无辜与悲剧

电影中的受害者往往被描绘为平凡普通的人,他们的遭遇令人心痛。凶手的形成与受害者的选择有着千丝万缕的联系。受害者的无辜与凶手的冷酷形成鲜明对比,激发了观众的情感共鸣。影片通过受害者的故事,向观众传达了对于生命脆弱性的深刻思考,提醒人们关注社会中的暴力与不公。

媒体的角色

在《十二宫杀手》中,媒体不仅是事件的叙述者,更是事件发展的参与者。这一层面使影片更加复杂,媒体对犯罪事件的渲染与报道影响了公众的认知,同时也为凶手提供了展示自我的平台。心理学中,媒体对人们认知的影响被广泛研究,影片通过展示媒体如何塑造罪犯形象,折射出社会对暴力事件的消费心理。

虚构与真实的交织

虽然《十二宫杀手》基于真实事件,但影片中的许多情节和角色是经过虚构与艺术加工的。这种真实与虚构的交织,增强了影片的观赏性和思考深度。观众在欣赏剧情的同时,也被引导去思考社会现实与心理动机。例如,虽然我们知道“十二宫杀手”真实存在,然而影片中的人物关系和情节发展却是导演对真实事件的再创作,这使得观众在反思犯罪的同时,也在体验一种虚构的悲剧。

结语

《十二宫杀手》不仅是一部引人入胜的犯罪惊悚片,更是对犯罪心理学深度探讨的作品。通过对凶手心理特征的分析、受害者的悲剧展示,以及媒体角色的探讨,影片揭示了犯罪行为背后的复杂性。电影所展现的真实与虚构交织的故事,让观众在享受视觉冲击的同时,也引发了对人性、社会及心理的深入思考。这种思考,对于理解当代社会中的暴力犯罪现象以及我们自身的反应,都具有重要的启示意义。