台语电影的崛起:探讨其如何塑造当地文化认同与社会价值观 (台语电影的崛起演员表)

引言

近年来,台语电影在台湾的文化生态中逐渐崭露头角,成为一种不可忽视的文化现象。其崛起不仅反映了当地对语言和文化认同的重视,也展现了台湾社会在全球化背景下对自身价值观的重新审视与构建。本文将分析台语电影如何塑造当地文化认同与社会价值观,并探讨其重要性和影响力。

台语电影的历史背景

台语电影起源于20世纪初,当时台湾是日本的殖民地。在这一时期,台湾民众的生活和文化受到了日本文化的影响,台语电影主要以通俗娱乐为主。随着社会环境的变化,台语电影经历了多个发展阶段,从最初的商业化制作,到后来的艺术化探索,逐渐形成了独特的风格和主题,逐步获得了观众的认可。

文化认同的塑造

台语电影的崛起在很大程度上促进了台湾人对自身文化的认同。在全球化的浪潮下,许多地方文化正在被迫淡化,然而台语电影通过展现台湾的地方文化、民俗和生活方式,让更多人意识到本土文化的重要性。例如,电影《醉后大丈夫》通过幽默的剧情和地道的台语对话,使观众对台味文化产生共鸣,从而强化了台湾人的文化自豪感。

社会价值观的反映

台语电影不仅是文化认同的载体,也是社会价值观的映射。许多台语电影探讨了社会议题,如家庭关系、社会阶层、性别角色等,反映了台湾社会的现实状况。例如,在《人面桃花》中,电影通过对多元家庭的描绘,探讨了当代台湾对于家庭观念的变迁,表现了代际之间的理解与沟通。这些主题不仅引发了观众的思考,也促进了社会对话与反思。

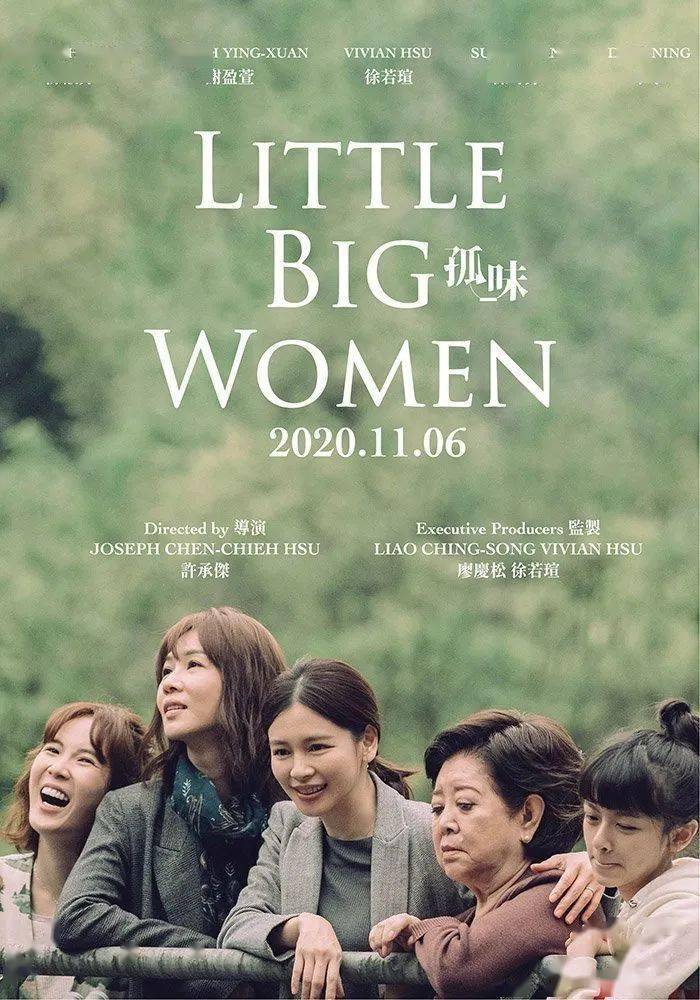

演员与创作者的贡献

台语电影的崛起离不开一批优秀的演员与创作者的努力。他们通过对角色的深入刻画与真实表达,提升了台语电影的艺术水准,也让观众更能感受到这份文化的力量。比如,演员阮经天、加藤雅也等人,以其精湛的演技和对台语的热爱,将角色演绎得淋漓尽致。这不仅增强了观众对影片的投入感,也吸引了更多年轻观众关注和喜爱台语电影。

市场与观众的反响

随着台语电影的不断发展,其市场也逐渐成熟。越来越多的制片公司开始投资制作台语电影,观众的接受度也大幅提升。根据相关统计数据,近年来台语电影的票房表现越来越好,甚至在一些电影节上获得了奖项。这显示了观众对台语电影的喜爱及对台语文化的认同,进一步推动了其发展。

未来的挑战与机遇

尽管台语电影取得了一定的成就,但仍面临诸多挑战。首先是市场竞争,随着娱乐形态的多样化,台语电影需要在内容和形式上不断创新,以吸引更广泛的观众群体。如何在讲述本土故事的同时,兼顾全球观众的审美,也是一道难题。这些挑战也为台语电影提供了新的机遇,推动创作者在创作中探索更多可能性。

结论

台语电影的崛起在塑造当地文化认同与社会价值观方面起到了重要作用。它不仅传承和发扬了台湾独特的文化,还促进了对社会问题的反思与讨论。未来,台语电影将在保持文化根基的同时,继续探索更多可能,为台湾的文化生态带来新的生机和活力。