分析豆瓣250评分背后的文化现象与影迷心态 (中国社会各阶层分析豆瓣)

引言

豆瓣作为中国最大的社交网络之一,其电影评分系统不仅反映了观众的喜好,还揭示了社会各阶层在文化消费上的差异与共鸣。豆瓣250评分是对电影质量的一种集体认知,然而背后却隐藏着复杂的文化现象与多元的影迷心态。本文将从社会各阶层的角度,分析豆瓣250评分现象的成因与影响。

豆瓣评分的形成机制

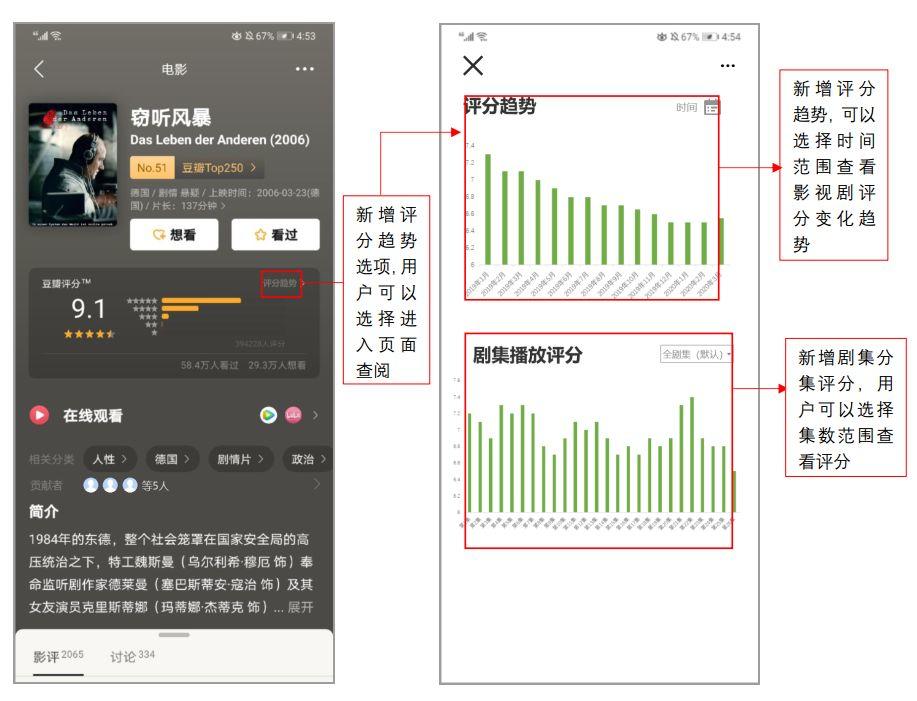

豆瓣电影评分的机制较为简单,用户通过打分、评论的方式来表达对电影的看法。这种机制并非绝对公正,评分受多种因素的影响,包括影片本身的质量、市场宣传、导演与演员的知名度、观影群体的文化背景等。在这种环境下,豆瓣250被视为一种“优质”电影的标志,吸引了大量观众关注与讨论。对于影迷而言,看到自己喜爱的电影被认可,能产生一种归属感与共鸣,进一步增强了豆瓣评分的权威性。

社会阶层与文化消费

在中国社会,文化消费的差异往往反映出不同阶层的价值观与生活方式。高学历、高收入的群体倾向于追求艺术与独立电影,因此,他们在豆瓣上的评分往往较高。而相对较低的社会经济地位群体则更倾向于选择商业大片,这种现象在豆瓣评分中也有所体现。因此,豆瓣250的电影往往能够代表中高阶层的文化偏好,而这些电影的较高评分可能是他们对艺术文化的一种追求与认同。

影迷心态的多元性

豆瓣影迷的心态复杂多变,既包括对电影艺术性的欣赏,也包含对社会热议话题的关注。在观看影片时,不同观众会因为自身的背景、情感与经历而产生不同的解读。例如,某些影片中呈现的社会问题可能引起某一群体的共鸣,反映了他们的生活现状与情感需求。这种情感投射使得观众在判断影片质量时,往往不仅仅看重技术层面与叙事结构,更关注影片所传达的情感与思想价值。

豆瓣评分与社会认同

豆瓣的评分不仅仅是个人审美的表达,更是社会认同的体现。当一部电影在豆瓣上获得高分时,它往往会得到更多的推荐与讨论,形成一种文化现象。影迷之间的讨论与分享,促进了电影的传播与影响力,形成了由高评分引发的“追捧”效应。这种现象在某种程度上形成了“宁缺毋滥”的观念,使得豆瓣上的高分电影具有了相对一致的社会认同。

网络时代的评价与反思

在社交媒体盛行的时代,电影的评价不再是单一的艺术判断,而是多元文化表达的场域。豆瓣250评分不仅是一种对电影的评价,更是对社会和文化的一种反映。随着参与者的多样化,豆瓣评分开始暴露出社会分层的问题。如果仅仅依靠这种评分来判断一部电影的价值,可能会在一定程度上忽视那些有潜力但尚未被大众所认可的优秀作品。因此,如何在豆瓣评分的影响与社会多元化之间取得平衡,将是未来需要思考的方向。

结语

豆瓣250评分的现象不仅仅是影迷对电影的评价,更是社会文化生态的缩影。它反映了社会各阶层在文化消费上的差异与共鸣,揭示了影迷的多元心态与社会认同的复杂关系。未来,随着文化消费的进一步多元化,我们在欣赏电影艺术的同时,也应关注评分背后隐藏的社会文化现象,以更加全面的视角理解这一文化现象。