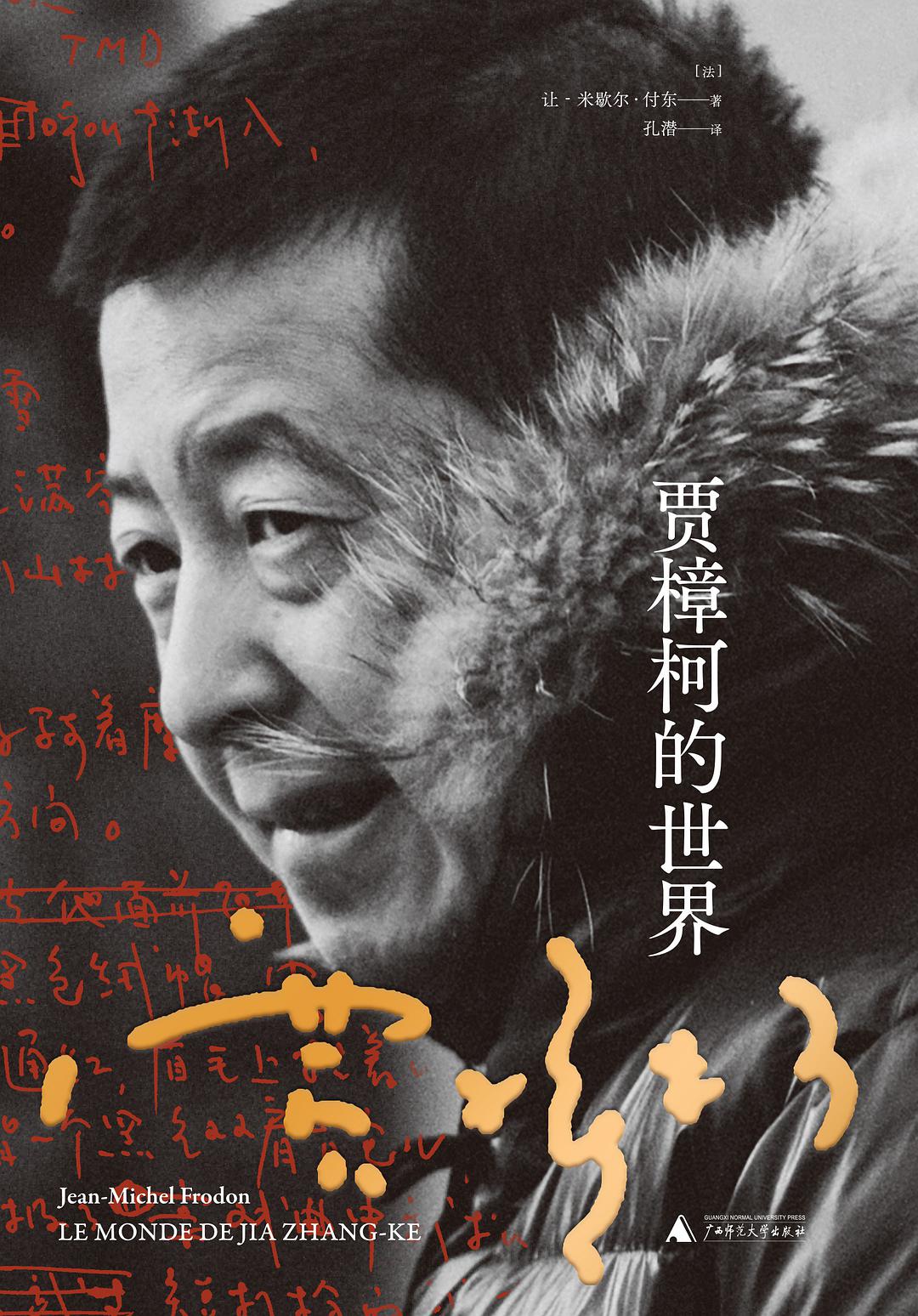

贾樟柯:一位独特视角下的电影导演生平简介及其创作历程 (贾樟柯)

引言

贾樟柯,作为当代中国最具影响力的电影导演之一,以其独特的视角和深刻的人文关怀,在国际电影界享有盛誉。自上世纪九十年代以来,贾樟柯的作品不断打破传统叙事模式,探索社会转型期中国的复杂性与矛盾,反映了普通人在历史洪流中的命运。本文将对贾樟柯的生平与创作历程进行详细分析,探讨其电影作品背后的社会文化意义。

贾樟柯的生平背景

贾樟柯出生于1970年,山西省太原市。受家庭的影响,他从小便对于电影产生了浓厚的兴趣。1993年,贾樟柯考入南京艺术学院,主修电影专业。在此期间,他第一次接触到新潮电影的理念与实践,坚定了自己从事电影创作的决心。1997年,他凭借自己的毕业作品《小武》获得了广泛关注,标志着他作为导演的初步崭露。

早期作品与艺术风格

1998年,贾樟柯导演了他的第二部作品《站台》,该片成为了他电影艺术风格的奠基之作。影片通过描述一群年轻人在上世纪八十年代末的生活状态,深入探讨了社会变迁对个人命运的影响。《站台》的叙事结构相对松散,注重细节的刻画,展现出一种独特的“慢电影”风格。这种风格不仅体现在镜头的运用上,更通过对普通人生活的真实记录,揭示了深层次的社会问题。

全球声誉与国际影响

随着《任逍遥》(2002年)和《天注定》(2013年)等作品的相继推出,贾樟柯逐渐在国际影坛上崭露头角。他的作品不仅在国内引发极大反响,还在戛纳、威尼斯等国际电影节上屡获殊荣。贾樟柯的电影常常触及社会的边缘,展现社会底层人物的生活状态,这种对普通人命运的关注,使他的作品在国际上得到了广泛认可,赢得了“社会现实主义”的美誉。

深刻的社会观察与人文关怀

贾樟柯的电影作品常常寓意深刻,充满对社会现象的批判与反思。他通过细腻的叙事和真实的场景,揭示了中国社会在高速发展过程中所面临的诸多矛盾与困惑。这种对现实的深刻洞察,使得他的电影不仅仅是艺术作品,更是对社会现状的独特记录和反思。贾樟柯强调人文关怀,通过人物的生活困境,引导观众思考个体在社会中的位置以及存在的意义。

创新与实验:电影语言的探索

在贾樟柯的作品中,电影语言的创新与实验是其重要特征之一。他常常通过打破传统叙事结构与时间线索,以更自由的方式展现人物内心的真实世界。例如,在《江湖儿女》中,他将个人情感与社会背景紧密结合,通过非线性的叙事方式,使得影片充满了诗意与哲学的深度。贾樟柯在影像和声音的运用上,力求营造一种沉浸式的观影体验,使观众能够更深入地与人物产生共鸣。

对未来的思考与展望

作为一位具有前瞻性的导演,贾樟柯不仅关注当下的社会现象,也对未来的发展充满思考。他在多个场合强调,电影应当是对社会现实的反映者和探讨者,导演应当肩负起对社会责任的使命。在全球化的背景下,贾樟柯的作品也逐渐融入了国际化的视野,探索不同文化间的交流与碰撞。这种开放与包容的态度,使得他的电影不仅仅是中国故事的呈现,更是全球视野的体现。

总结

贾樟柯作为当代中国电影的重要代表,以其独特的视角和人文关怀,成功地将个人与社会的紧密联系展现在银幕上。他的作品不仅反映了中国社会的变迁与发展,也引发观众对人性的深刻思考。未来,贾樟柯无疑将继续在电影领域探索与创新,为观众呈现更具深度与广度的艺术作品,为中国电影的发展做出更大贡献。