走进黑色大丽花的世界:豆瓣用户分享的情感与解析 (走进黑色大丽花的世界)

引言

“黑色大丽花”不仅是一种花卉的名字,更是一段充满悬疑与情感纠葛的历史。它代表着一种神秘的美与极端的悲剧,尤其在豆瓣平台上,用户们通过个人经历与感受,分享了对这一事件的独特见解。本文将从不同维度深入探讨“黑色大丽花”事件所引发的情感反响以及其深层意义。

事件回顾

黑色大丽花指的是1947年洛杉矶一名年轻女性伊丽莎白·肖特被谋杀的案件。她的尸体被发现时,已经被凶手肢解,案件至今未解。这起凶杀案引发了极大的社会关注,因此在文化、艺术等多个领域产生了深远的影响。许多豆瓣用户通过对这一事件的讨论,将其与个人生活经历结合,表达了对美与悲剧的复杂情感。

豆瓣用户的情感共鸣

在豆瓣社区中,用户们对于黑色大丽花的讨论往往带有浓厚的个人情感色彩。一些用户分享了自己对女性生存困境的反思,借助事件中的女性形象,讨论了社会对女性的压迫与刻板印象。有用户指出,伊丽莎白·肖特被媒体塑造成“黑色大丽花”的形象,这不仅是对她个人的物化,更反映了当时社会对女性的偏见与猎奇心理。

美与恶的交织

黑色大丽花的故事让人深思的是美与恶的交织。一方面,伊丽莎白·肖特在生前是一位洋溢着青春与活力的女性,她的美丽与坚韧吸引了众多目光;另一方面,她的死亡则揭示了社会的黑暗面。豆瓣用户在讨论中提到,这种反差激发了人们对美的渴望与对恶的恐惧,这也让黑色大丽花成为了众人心中难以忘怀的悲剧象征。

文化影响与艺术表现

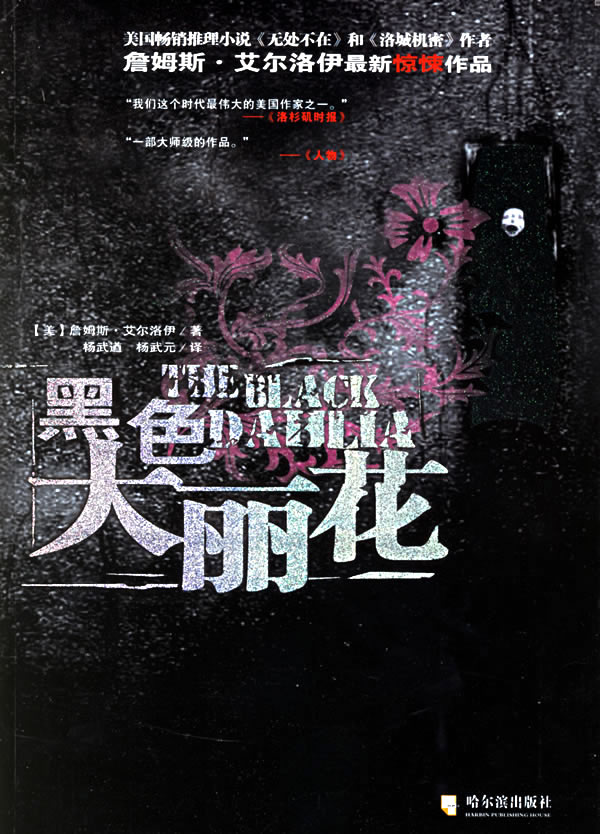

黑色大丽花事件不仅是一起凶杀案,还成为了文化创作的重要素材。许多豆瓣用户提到,相关的电影、书籍和艺术作品将这一事件更深层次的情感和社会问题进行了挖掘与表现。比如,詹姆斯·艾尔罗伊的小说《黑色大丽花》,通过小说中的叙述与角色刻画,让读者不仅了解案件本身,更思考其背后的社会暗流。在这些讨论中,用户们表达了对创作的欣赏与批判,深入探讨了艺术如何反映现实。

社会心理的透视

豆瓣用户在分析黑色大丽花事件时,也关注到社会对暴力事件的反应与消费心理。有用户指出,当媒体将暴力事件放大与传播时,往往会引发公众的猎奇与围观,这种现象在现今社交媒体时代愈发明显。黑色大丽花事件虽然发生在上世纪,但其所引发的社会心理与今天并无二致。此类讨论不仅揭示了人性中的阴暗面,也引发了对道德与伦理的深刻反思。

结语:对美的追寻与对惨剧的警醒

走进黑色大丽花的世界,不仅是对一起历史事件的追溯,更是对人性、美与恶的深刻探讨。豆瓣用户通过个人的情感分享,展现了对事件的多维理解与反思。正如黑色大丽花般的故事常常蕴含着美的幻灭与生命的脆弱,我们在追寻美的同时,也须警惕潜藏在美丽背后的凶险。这样的反思与探讨,不仅丰富了我们对事件本身的认识,也深化了对生活、社会的理解,从而激励我们追寻更真实与美好的生活。