从角色塑造看公众之敌:当道德模糊不清时,谁才是真正的敌人? (从角色塑造看人物形象)

引言:道德迷雾中的角色冲突

在影视作品和文学中,角色的塑造往往是故事发展的核心。尤其是在探讨“公众之敌”这一主题时,角色的复杂性和道德模糊性更是引人深思。当道德标准变得模糊,谁才是真正的敌人?这一问题不仅仅关乎角色本身,更反映社会的深层次矛盾和人性的复杂性。

角色塑造的多维度解读

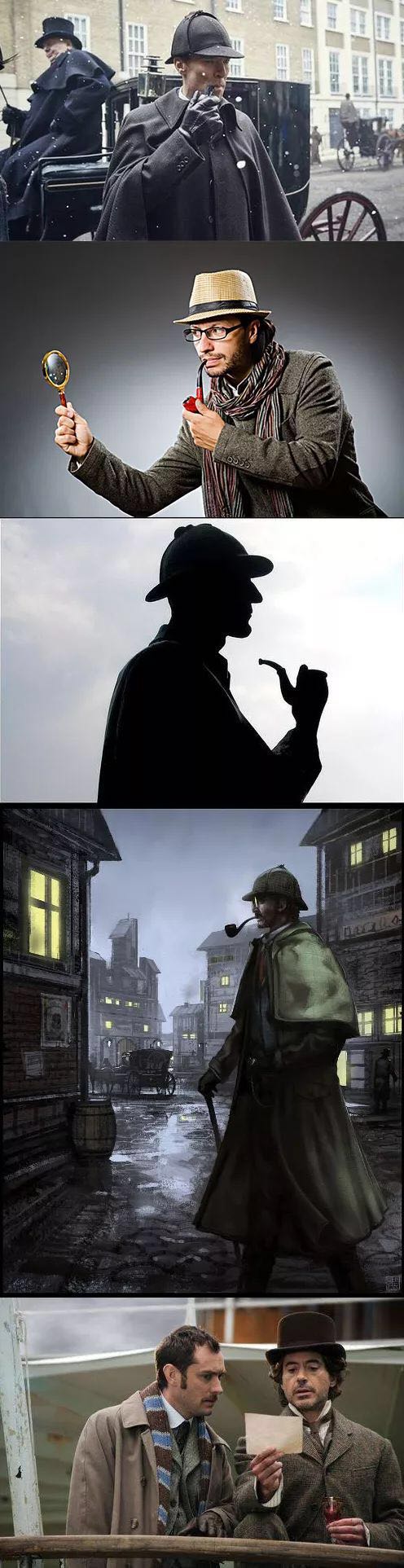

在公众视野中,敌人往往被简单化为一个绝对的存在。在许多作品中,角色的塑造则呈现出多维度的特征。以经典电影和小说为例,常常会出现看似明确的“坏蛋”和“好人”,但随着情节的发展,观众会发现,原本的界限变得模糊,角色的动机和背景逐渐浮出水面。

例如,在许多反英雄题材的作品中,主角往往具备明显的缺陷和阴暗面。他们的行为虽然在道德上备受争议,但从他们的成长经历、所处境遇分析,观众不难理解其行为背后的合理性和无奈。这样的角色让我们开始反思:究竟是个人选择形成了道德的界限,还是社会环境的影响导致了个人的堕落?

道德模糊下的角色冲突

道德模糊带来的不仅仅是角色间的冲突,更是角色内心的斗争。在许多作品中,角色的道德选择常常受到外界压力和内心挣扎的双重影响。比如,一位原本正义的警察,因家庭困境或社会环境的逼迫,可能渐渐偏离初心,甚至走上犯罪的道路。这种角色塑造使得观众心中充满矛盾:我们该同情他的苦境,还是谴责其不道德的选择?

这种道德的模糊性不仅反映在个人角色上,更在群体中形成了一种复杂的道德网络。在一些涉及社会问题的故事中,角色的立场和处境可能会随着事件的发展而变化,甚至形成多方对抗的局面。每一方都有其理想与苦衷,谁才是真正的“敌人”?这样的角色塑造促使观众从各个角度思考问题,理解到事物的复杂性。

公众视野中的“敌人”概念

作品中的“真正敌人”往往是由公众的认知和舆论所塑造的。在现实生活中,社会对某些事件或个人的标签化,往往反映了大众的恐惧或偏见。许多角色因外界的评判而成为“公众之敌”,而这背后的原因常常被忽视。在这一过程中,角色的真实动机和背景容易被忽略,成为宽泛而简单的道德审判的牺牲品。

以一些历史题材的作品为例,某些角色在不同时间和空间背景下可能被视为民族英雄或反叛者,甚至是背负千古骂名的“敌人”。这表明角色的敌我关系常常是流动的,是相对而非绝对的。这种复杂的角色设定让观众不断反思:是否我们在一味追求正义时,忽略了真相?在道德模糊的背景下,真正的敌人或许并非个体,而是左右这一切的社会机制和成见。

结语:角色塑造中的深层反思

道德模糊性使得“公众之敌”这一概念变得更加复杂,角色的塑造不仅是个体心理的展示,更是社会矛盾的缩影。通过对复杂角色的深入剖析,观众能从中发现人性最真实的一面,也能更好地理解社会的多元性。

在面对道德的模糊性时,或许我们不应仅仅寻找“敌人”,而是要问自己:如何在复杂的角色中看到人性、理解苦难,以此建立更为宽容和开放的社会认知。这种反思不仅对角色本身有意义,对我们每一个人来说,也是一种深刻的启示。