《走向共和中的历史误读:从人物形象到事件解读》 (《走向共和中的历史误读:从人物形象到事件解读》)

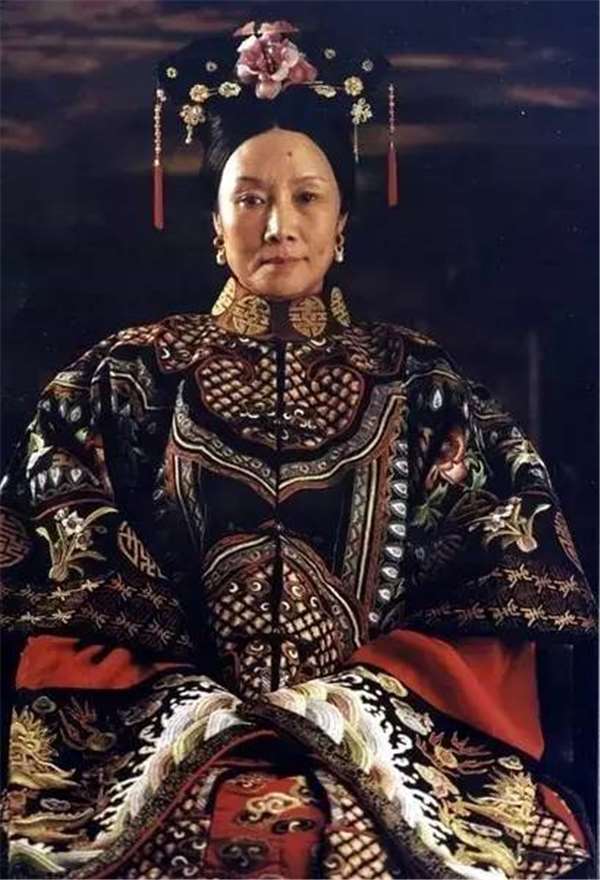

走向共和中的历史误读:从人物形象到事件解读引言作为一部备受推崇的历史剧,《走向共和》以其跌宕起伏的情节和对清末民初历史的生动刻画而备受好评。这部电视剧也存在一些历史误读,既体现在人物形象塑造上,也体现在对事件的解读中。本文将从人物形象和事件解读两个方面分析《走向共和》中的历史误读,为观众提供更加客观的认识。人物形象误读1. 李鸿章:鹰派大臣的洗白剧中,李鸿章被塑造为一位爱国忧民、主张革新的开明大臣。历史上的李鸿章却是一个守旧派的代表人物,他始终反对变法维新,阻挠近代中国的改革进程。剧中为了塑造正面形象,对李鸿章的历史功过进行了美化,与史实相悖。2. 慈禧太后:昏庸无能的改观在剧中,慈禧太后被描绘成一位昏庸专制、贪图享乐的统治者。历史上的慈禧太后并非如此,她是一位政治手腕高强的女政治家,在晚清政局中扮演了重要角色。剧中对慈禧太后的刻画过于片面,忽略了她作为统治者的能力和影响力。事件解读误读1. 戊戌变法:失败的归因剧中将戊戌变法失败的原因归结于慈禧太后的保守势力,而淡化了维新派自身的局限性。历史上的戊戌变法失败,既有保守势力的反对,也有维新派操之过急、缺乏群众基础等原因。剧中将失败责任全部推给慈禧太后,有失偏颇。2. 辛亥革命:英雄主义的宣扬剧中对辛亥革命进行了一定程度的英雄主义宣扬,塑造了许多舍身取义的革命先烈。历史上的辛亥革命并非如此一帆风顺,革命过程中也存在许多复杂因素和偶然性。剧中过度强调革命先烈的英雄事迹,容易让人忽略革命历史的复杂性和艰苦性。3. 民国建立:理想化的过度剧中将民国建立描绘成一个充满希望和理想的时代。历史上的民国初期政局混乱,军阀混战,民生困苦。剧中过多地渲染民国建立的美好前景,忽略了民国初期的实际困难和挑战,有拔高历史之嫌。历史误读的影响《走向共和》的历史误读对观众的认识产生了不良影响。一方面,这些误读会模糊观众对历史人物和事件的正确认识,使得他们对历史产生片面的理解。另一方面,这些误读也会影响观众的价值观和历史观,导致他们对历史持一种过于理想化或简单的看法。结语《走向共和》作为一部历史剧,其创作固然受到艺术加工的影响。过度的历史误读会损害作品的真实性和公信力。通过分析《走向共和》中的人物形象和事件解读误读,观众可以更加全面客观地认识清末民初历史,避免被片面性和理想化所误导。只有尊重历史事实,准确解读历史人物和事件,我们才能从历史中汲取真知,明辨是非,为未来发展提供借鉴。