电影《一九四二》如何通过感人的叙事让观众反思人性与命运的辩证关系? (电影一九四二演员表)

引言

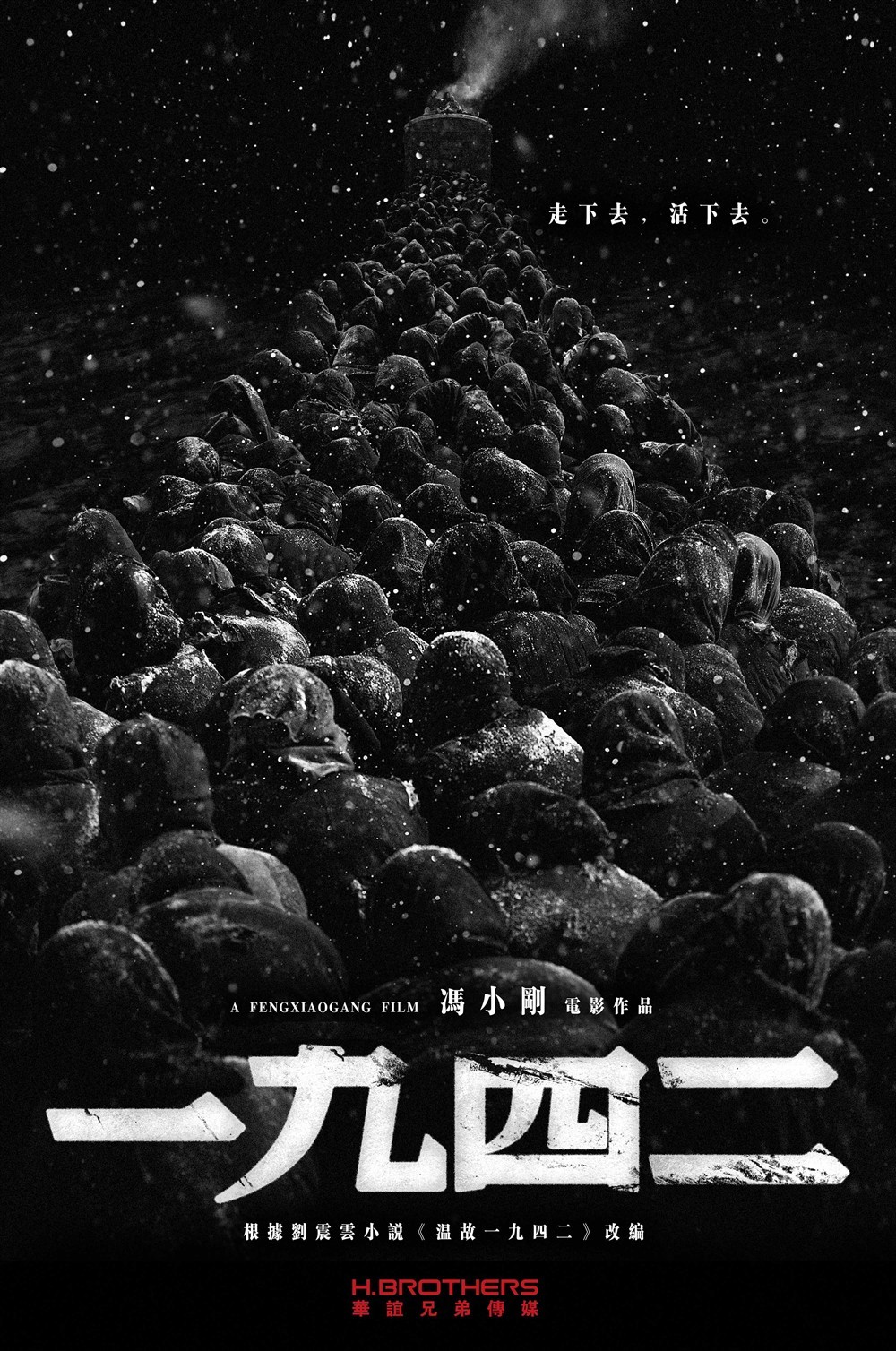

电影《一九四二》由冯小刚执导,改编自历史事件,讲述了中国抗战时期的“饥荒”,通过一个家庭的故事折射出人性挣扎与命运抗争的悲剧。影片不仅是一部历史片,更是一部让人深思的哲学作品。通过对人物命运的深入刻画,影片让观众反思人性与命运的辩证关系。以下将从叙事结构、人物塑造以及情感表达三个方面进行分析。

叙事结构的独特性

《一九四二》的叙事结构采用了多线并行的方式,通过不同角色的视角展开,展现了时代背景对个体命运的影响。影片开头便设定了一个绝望的环境——旱灾、饥荒、战争的交织,展示了人们在极端困境中的脆弱与无助。主线围绕“家”与“乡”的概念,通过一家人的生活变迁,展现了饥荒带来的生死抉择。

叙事中的时间线穿插着回忆与现实,使观众能够感受到人物内心的挣扎与痛苦。尤其是在面对生死问题时,角色的心理变化被细腻地刻画出来,令人痛心又引人深思。在这一过程中,叙事不仅局限于个人的命运,还在更大层面上探讨了人类在大灾难面前的共性与个性。

人物塑造的深刻性

影片中的人物形象极具代表性,每一个角色都蕴含着不同的人性思考。无论是坚韧不拔的父亲、温柔体贴的母亲,还是毫无畏惧的孩子,都是在苦难中寻找生存希望的缩影。通过家庭成员之间的互动,影片深刻探讨了亲情在困境中的重要性。

特别是父亲角色,在面对饥荒和子女生死的抉择中,他不得不作出痛苦的选择。这样的刻画不仅让观众对角色产生共鸣,也在一定程度上反映了当时社会的无奈与悲哀。在人性与命运的辩证关系中,角色面临的选择往往是命运的直接体现,他们的抉择不仅关系到个人,同时也折射出整个时代的悲剧。

情感表达的强烈性

影片通过细腻的情感描写,营造出一种强烈的共鸣感。无论是家庭团聚时的温馨,还是分离时的绝望,都让观众深切感受到人性的复杂与命运的无常。尤其是在表现饥荒和死亡的场景时,导演并没有选择过于直白的暴力描写,而是通过细节的刻画与情感的渲染,让观众在心灵深处产生共鸣。

例如,影片在描绘饥荒对村民生活的影响时,采用了许多隐喻手法,展示了人们在命运面前的无奈与绝望。这样的情感表达不仅让观众感同身受,也引发了对人类生存状态的深刻思考。影片中的“饥饿”不仅是物质上缺乏的象征,更是人性在极端环境下的脆弱与挣扎。

结论

综合来看,电影《一九四二》通过独特的叙事结构、深刻的人物塑造和强烈的情感表达,成功地让观众在观影过程中反思人性与命运的辩证关系。这不仅是一部反映历史的影片,更是一部引发深思的哲学作品。它提醒我们在面对苦难和选择时,如何坚守人性、寻求希望,探索生命的意义。通过这个家庭的故事,影片深刻揭示了在无情的历史洪流中,每一个个体命运的沉浮,令人感慨、振聋发聩。