《推手》:一部关于亲情、文化与身份认同的深刻电影 (剧名《推手》)

《推手》:一段跨文化的家庭之旅

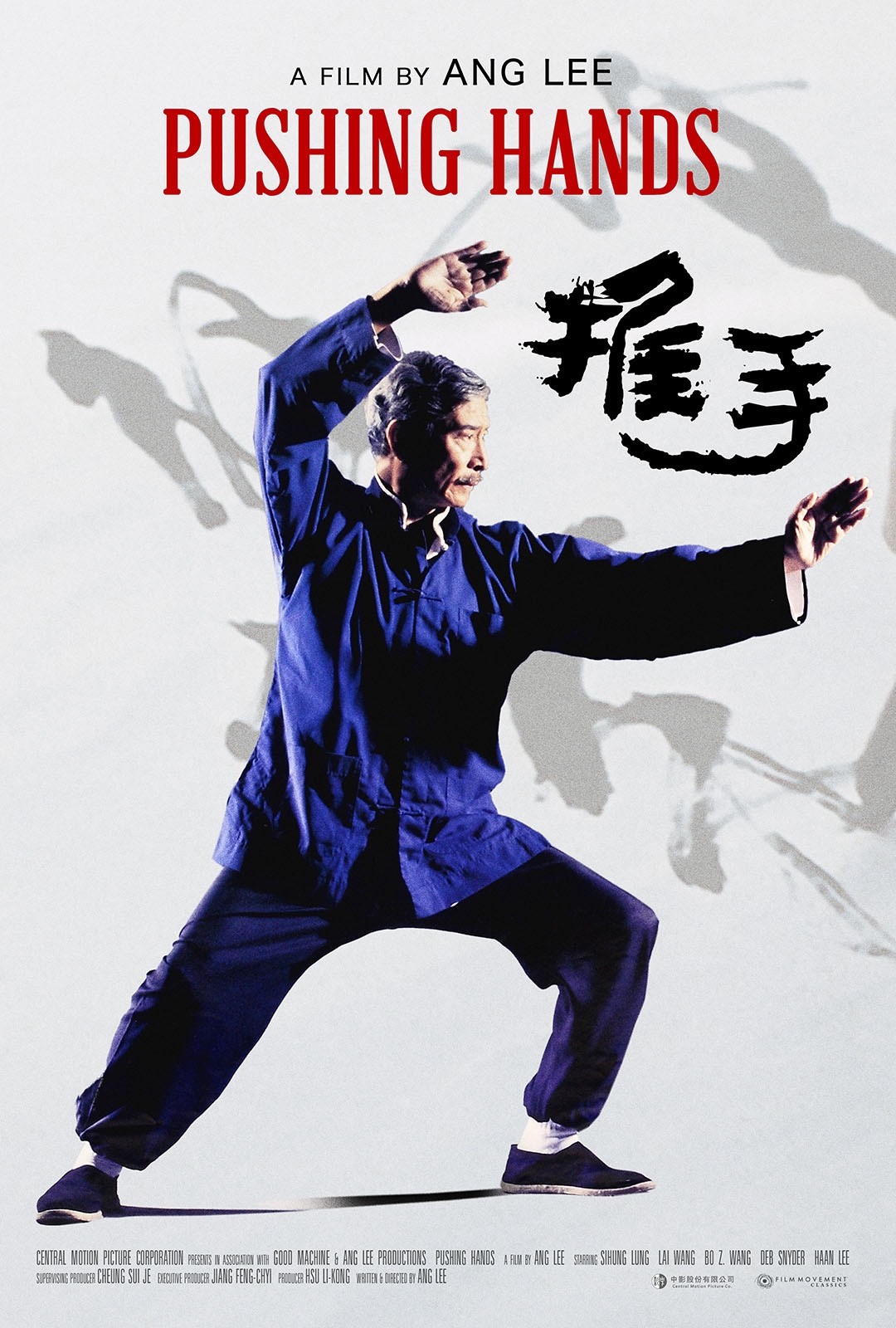

《推手》是一部1991年上映的台湾电影,由李安执导,郎雄、王莱、刁协庆和杨采妮主演。影片讲述了一位中国老人朱师傅移居美国后与儿子一家人发生的一系列冲突和感悟。

朱师傅是一位太极拳大师,在儿子朱建平和儿媳玛莎的邀请下,从台湾移民到美国。文化差异和代沟让这家人难以适应彼此的生活方式。

文化差异与身份认同

《推手》深刻地探讨了文化差异对身份认同的影响。朱师傅作为一位传统中国人,难以适应美国的快节奏生活方式和自由开放的社会风气。他坚持传统文化,认为孝顺是子女的本分,而儿子朱建平则更现代化,注重个人自由和自主。

文化冲突也体现在家庭关系中。朱师傅习惯于中国式的家长制,认为父亲拥有绝对的权威。玛莎是一个独立自主的女人,不愿接受朱师傅的支配。这种差异导致了家庭矛盾,使双方都感到困惑和疏离。

亲情的考验

尽管文化差异带来了挑战,《推手》也是一部关于亲情的颂歌。朱师傅和朱建平之间存在着深刻的情感联系,尽管他们无法理解彼此的生活方式。朱师傅虽然严厉,但内心深处却深爱着儿子。

随着时间的推移,朱师傅慢慢适应了美国的文化,而朱建平和玛莎也开始理解朱师傅传统的价值观。最终,他们学会了互相尊重,找到了一条属于自己的相处之道。

情感的转变

《推手》中的人物经历了情感的重大转变。朱师傅从一开始的固执己见,逐渐变得更加包容和理解。他学会了尊重儿子的选择,也接受了儿媳这个异国女性。

朱建平和玛莎也经历了情感的转变。他们从一开始的抵触和困惑,逐渐理解了朱师傅的传统文化。他们意识到,文化差异并不能抹杀亲情,反而可以丰富家庭生活。

文化传承与融合

《推手》还探讨了文化传承与融合的主题。朱师傅作为一位传统中国人的化身,代表了中华文化的精髓。他将太极拳带到了美国,让美国人了解到中国文化的魅力。

另一方面,朱建平和玛莎代表了融合文化的新一代。他们保留了中国文化的传统元素,同时又接受了美国的自由和开放。他们为中美文化交流架起了一座桥梁。

尾声

《推手》是一部感人至深的电影,探讨了亲情、文化和身份认同这几个永恒的主题。它通过一个跨文化的家庭故事,向观众展示了文化差异带来的挑战和机遇。影片结尾,朱师傅和朱建平在太极拳的推手中,象征着传统与现代、中国与美国的融合与延续。

《推手》是一部经典的华语电影,不仅在华语影坛有着重要的地位,也获得了国际社会的认可。它获得了1992年柏林国际电影节金熊奖,这是华语电影第一次获得欧洲三大电影节的重要奖项。