从费城故事看社会的变迁:豆瓣评论中透露的时代印记 (费城故事启示)

引言

《费城故事》是一部经典的电影,于1940年上映,由乔治·库克执导,凯瑟琳·赫本、吉米·斯图尔特和罗伯特·米彻姆主演。影片讲述了一位富有的名媛在婚礼前夕的故事,展现了她与家人、朋友以及即将结婚的未婚夫之间复杂的情感纠葛。这部影片不仅是一段关于爱情和家庭的故事,更是对社会变迁的深刻反思。近年来,众多豆瓣评论中透露出的时代印记,更是为我们提供了重新审视这部影片的切入点和视角。

社会背景与角色塑造

影片的背景设定在20世纪初的美国,正是一个社会风潮变革、传统家庭观念受到挑战的时期。女性地位的提升、经济的变化以及旧有家庭结构的瓦解,都在影片中得到了深刻的反映。影片中的女主角特瑞莎,她不仅代表了那个时代富有的女性,也象征着追求独立和自我的新思想。她的矛盾心态,以及对传统婚姻的怀疑,恰好反映了那个时期愈演愈烈的性别平等意识。

从豆瓣评论中,许多观众提到特瑞莎的角色体现了“当代女性的成长”,她在影片结尾选择自我救赎,而非单纯依赖男性,构成了女性独立意识的一个缩影。这种角色塑造不仅在当时具有前卫性,更在今天依然具有启发意义,提醒我们在社会变迁中,如何坚持自我,无畏传统的束缚。

情感纠葛与家庭观念

影片的情感线索复杂且深刻。特瑞莎在婚礼前夕与未婚夫的关系、与父母之间的隔阂,以及对自我身份的探索,都让观众对家庭观念有了更深刻的理解。从豆瓣评论中,不少观众感叹家庭的纷争与和解是如何贯穿整部影片的。家庭在影片中既是温暖的港湾,又是压迫的牢笼,情感的纠葛令人触动。

影片中,特瑞莎的父母对她未来的期望以及对婚姻的理解,代表了传统价值观与新兴思想之间的碰撞,一方面希望她能找到一个“合适”的人,另一方面又无法抑制对女儿幸福的担忧。观众在评论中纷纷提到,这种家庭的复杂性在当今社会依然存在,观众能够在影片中找到自己的影子,引发共鸣。

时代变迁的反映

《费城故事》的另一个重要主题便是对时代变迁的反映。影片在一定程度上揭示了历史的进程与社会的变化,尤其是在性别角色、婚姻观念等方面。从豆瓣的评论中,许多观众提到了影片与现代社会的对比,指出过去的家庭结构和价值观念逐渐被新的观念取代。这种转变不仅是社会发展的必然,也是人们认知和意识升华的过程。

例如,许多观众提到特瑞莎的反叛行为,以及她对传统婚姻的怀疑,恰好与如今的婚姻自由、个人选择的潮流不谋而合。在现代社会中,越来越多的人开始追求自我实现,而不仅仅是家庭的责任与义务。这样的叙事结构让观众能够回顾过去,也展望未来,思考自己在时代洪流中的位置。

结尾的启示与思考

《费城故事》不仅是一部关于爱情与家庭的影片,更是对社会变迁的深刻反思。通过特瑞莎的成长与蜕变,影片向我们展示了女性意识的崛起、家庭观念的重塑,以及个体在社会变迁中的挣扎与追求。从豆瓣评论中,我们可以看出这一作品在不同年代的观众心中所激起的共鸣与思考,揭示了文化的传承与变迁。

在当今社会,我们仍然面临着诸多与影片中相似的挑战,如何在变化的社会中坚持自我、构建和谐的家庭关系,以及寻找幸福的定义,都是每个人必须面对的课题。通过对《费城故事》的分析,观众不仅能够从中获得感动和启迪,更能够在思考中找到自我成长的路径,理解复杂的社会背景与人性。

总结

《费城故事》不仅是一段经典的爱情故事,更是一幅社会变迁的画卷,展现了那个时代的风貌与人物的内心冲突。随着时间的流逝,影片所传达的思想与情感依然扎根于观众的心中,成为我们理解当代社会的重要参考。豆瓣评论作为现代观众与经典影片之间的桥梁,更让我们感受到这些跨越时代的共鸣和思考,开启了一场有关爱、自由与责任的深刻对话。

如何评价电影《费城故事》(philadelphia)?

电影《费城故事》通过展示对一个案件的审判,试图去探究社会主流对同性恋群体的歧视和排斥。

整部电影探讨了同性恋恐惧症对异装者、男角女同性恋者和女角女同性恋者的一种谴责,即说他们是对异性恋现实的模仿。

电影中体现出来的社会主流群体对同性恋“模仿”的嘲讽,以及米勒和安德鲁两人从对手到转变的剧情发展,展示了社会观念的变化。

米勒最初拒绝安德鲁的请求是因为他对于安德鲁性取向的排斥。

在与妻子的探讨和亲眼看到安德鲁受到的歧视后,米勒的观念发生了变化。

他开始理解同性恋在社会中所面临的困难,决定挺身而出维护安德鲁。

电影中米勒在帮助安德鲁打官司的同时,也在自我成长。

费城这座“友爱之城”在电影中具有代表性,其中的角色代表了社会主流。

他们在媒体面前表示对性少数群体的尊重,但实际上心底里存在排斥。

即使在电影的结尾,作为被告的代表仍然未能意识到自己的错误,这反映出性少数群体维护自身利益的合理要求仍需时间。

电影中有一幕温馨场景,安德鲁与家人的支持,体现了人性中的温情与力量。

如果他未能得到这样的支持,是否还能坚持到最后?电影以深刻的社会议题与感人的情节,引发了观众对同性恋歧视问题的思考。

《费城故事》的社会背景是什么?最好是英文的,谢谢

《费城故事》讲述了一个艾滋病患者用法律维护自己权利利益的故事,它被称为“好莱坞面对艾滋病”的影片。

它标志着好莱坞不再逃避社会现实,而正式向泛滥美国的艾滋病宣战了。

影片号召人们关心帮助艾滋病人,同时赞扬了艾滋病人自强不息的奋斗精神,在社会引起广泛关注。

时代在向前发展,我们对于道德的理解也在不断更新,有很多观念的接受,我们首先是从看热闹开始的,我们以为那些事情与我们无关,但当它们对传统观念进行挑战的时候,我们才发现我们正是迎接他们挑战的人。

《费城》向我们讲述的并非一个简单的艾滋病人争取权益的故事,它直面同性恋,哪怕是在美国这样的社会中,同性恋依然是一个受到正统道德鄙夷的行为,影片中安德鲁是因为同性恋而染上艾滋病的,因此他被上司视为道德败坏,并被抛弃,于是他为维护自己的利益而诉诸法律,影片由此而展开。

片中的故事及其结局并不复杂,但他却向世人提出了一个道德问题,对于艾滋病人应该象其它病患者一样给予爱护和帮助,这在哪里都是被认可的,但对与同性恋我们应该采取什么样的态度?在影片中,安德鲁和他的“恋人”并没有受到他家人的不平对待,但是社会的偏见依然存在,哪怕他最终胜得了这场官司,但并不等于他获得了社会的承认。

影片正是在这样一种沉痛而又无奈的气氛中结束。

它敢于大胆的向社会提出这一问题本身,就标志着这个社会正在前进。

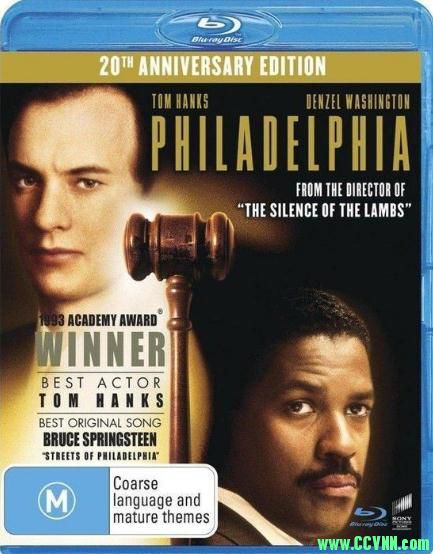

影片主人公的扮演者汤姆·汉克斯在电影中表现出色,逼真形象,令人感动。

为了演好艾滋病患者的瘦弱体形,他用节食的办法将体重减轻了30磅,并亲自与同性恋者、艾滋病人接触,直接体验生活;为了演出艾滋病人独特的绝望心态,他每天都进行造型训练,但回家后又得恢复自我,忍受着内心的煎熬。

更可贵的是,他所演出的不仅是一个病人,更是一个坚强的奋斗着的爱着他的家人朋友、他的事业和整个社会的伟大角色。

正因如此,汤姆·汉克斯获得了第66届奥斯卡最佳男主角奖和第44届柏林电影节最佳男主角银熊奖。

大概是因为汤姆·汉克斯演的主角安德鲁,并且演的是一个逐渐走向死亡的人,因此观众很容易对他产生同情。

汉克斯的这个角色是他的连续两次获得奥斯卡影帝中第一次。

看的出,它为此付出了不小的工夫,有很多细致感人的表演。

影片中“安德鲁”是一个头脑精明,口齿伶俐的人物,与下一年中的“阿甘”形象对比鲜明,表演风格也与《阿甘正传》截然不同,正是“安德鲁”和“阿甘”两个人物的塑造,使汉克斯的“演技派”形象深入人心。

因此看看这部他第一次获得奥斯卡影帝的影片还是值得的。

《费城故事》观后感

费城故事是一个关于爱滋病人遭遇歧视的故事。

看完这部影片,大家都写了什么观后感?下面是我精心为你整理费城故事观后感,希望你喜欢。

费城故事观后感篇一

每个人都有在这个世界上公平生存的权利,爱滋病人也应该一样,这样一个特殊群体由于它的可传染性而受到个方面的歧视,用工歧视,等等一些方面的歧视。

我想,要真正解决这个问题,应该加强对爱滋病的宣传,让大家都来了解爱滋病,而不是把它当作一个魔鬼来看待,对爱滋病人敬而远之。

只有我们对爱滋病有了了解,才会消除心中的恐惧,才会从心底来真正的接纳这些特殊群体。

很高兴的是,爱滋病逐渐受到政府部门的重视,在世界上,设置了世界爱滋病日,从这一点上我们可以看到了我们逐渐开始关注这些群体,在这方面的财政投入也日益增多,相信不久爱滋病将会被攻破。

也许只有这样,才会少一些安得鲁,爱滋病人才能真正感受到社会对他们的关心,他们并没有被社会抛弃和遗忘,这样社会才会更加和谐。

前几天看了一部想看很久的影片《费城故事》,先前就听说过它是讲关于同性恋方面的,但我对于此类类主题并不是大感兴趣,而真正地原因是在于其获得过奥斯卡大奖及其主演是汤姆·汉克斯,恰巧我又是喜欢看电影的人,所以便抽出空来去学校礼堂瞧了一瞧,因为这场电影是为了纪念世界艾滋病日而专门放映的,感兴趣的人不是很多,所以空位不少,随便挑了一张椅子坐下,可这一座,便是90分钟……

费城故事观后感篇二

主人公安德鲁是费城一位非常杰出的律师,他毕业于名牌大学,思维敏捷,精通法律,原本在事业上一帆风顺,可由于他同时是个同性恋,和其他“同志”一样,不时地出没于各种专属于同性恋者的场所,到那里去寻找只属于自己的快乐。

不过非常可惜,他因此患上了艾滋病,我们都知道,这是一种致命的病毒,死亡率很高,而在主人公生活的年代,因为自身的某种“不良行径”而患上这种病则还有另一层含义:你将被社会所抛弃。

因此当他的上司从他脸上的伤疤知道他患有艾滋病之后,便使用诡计将他开除出了公司,安德鲁当晚知道他被开除的真正原因,可以预见其当时的绝望心情,但他并不服输,随后在走访了9家律师事务所都没能如愿找到帮他打这起非法解雇员工案子的律师之后,他踏进了乔(我们的男二号)的事务所。

不过同其他多数人一样,乔对于艾滋病(尤其是因为“同性恋”引起的)一开始也是十分反感。

他看不起同性恋者,认为他们是社会的异类,是不洁身自好的臭虫,并不肯为其打这场官司。

于是安德鲁只好绝望的离开,但是当镜头长时间地给到其出门后在大街上好似四处寻觅的双眼时,我开始意识到我错了,他的眼睛里闪现的并不是绝望,而是“坚韧”,是希望。

影片到此已经是很吊观众的胃口了,观众急于想知道主人公将怎样处理这一绝境的,不出意料,安德鲁的确是个不肯轻言放弃的人,他只身坐在图书馆中查阅有关保障同性恋权益的法律条文,或许在他心中始终有一个不变的信念:我与其他人一样,没有任何的不同。

另外,我想影片之所以把背景设置成为费城——《独立宣言》的签署之地,应该是有意为之的,而主人公恰是一位律师——美国司法界的一员,更是有想对美国司法界说点什么的意思。

事实上这起案件重点并不是经理对员工的解雇是否非法,而在于他的上司是因为对艾滋病患者的歧视才将其解雇。

真正令我感动的也并不是艾滋病患者的权益最终被保护,而是主人公最后真的可以说一声“I’m,ready”。

他深知自己也许活不到庭审结束就会死亡,但是他依然不屑的努力,去争取自己的尊严,这种信念与坚持,正式打动我最深的地方。

影片并没有将笔墨过多的放在主人公的个人情感上,也没有过多的描写如何去打赢这场官司获得赔偿,相反地,这些情节仅仅是一笔带过,重点是突出了安德鲁之所以能坐下去的原因。

那么安德鲁的信念来自何处呢?回答很简单:爱。并不仅仅来自于他的“伴侣”,更来自于他的家人,他的父母、兄弟姐妹……

没有他们的支持与鼓励,安德鲁就不会有勇气走到法庭上,去追求自身的权益。

爱是这部电影的主题,也是导演想要将他融会到社会问题中去的原因,艾滋病不可怕,可怕的是患病后被人抛弃,失去爱的感觉。

当世人对你不予理睬,当你失去了工作,当你被人误解时,来自家庭、爱人的情感将支撑你走向最后。

影片结尾的一曲《Philadelphia》以及背景上孩童时期的.安德鲁玩耍时的情景意境幽远,寓意深刻……

那么就请相信爱的力量,因为他会带给你生活的勇气。

拥有爱,天堑终会变通途;丧失爱,你将寸步难行……

费城故事观后感篇三

大二的第一节听力课,老师让我们去看一部电影,老实说,我的第一感觉是惊讶。

但是,对于这位冷美人的出牌,我相信大部分同学还是能够理解得了滴。

但是,对于费城故事这部电影呢?我看未必会全部人都能理解得了。

让我来看,整部片子所透露出来的气息是相当的前卫,里面的主题——同性恋、艾滋病,即便是放在今时今日,依然让人觉得很难以去理解。

更何况这部影片是在1993年放映。

片子是由一场官司贯穿其始终,但是,别忘了它但是叫做费城故事。

一场官司就是关系到整个城市。

它掀开这个城市的一层布,一个被刻意隐藏了的群体在这场官司中浮出了水面,他们因为性取向的不一样,或因为身患世纪绝症AIDS,所以而要受到这座城市的歧视。

并且,影片的一开头,就用略过的手法,让我们看到一群生活在底层的人的状态。

但是,他们脸上的欢笑却掩盖了许多鲜为人知的辛酸。

所以,这部影片公映时必定引起了一系列轰动。

由于,受于时光的限制,我并没有看完了整部影片,直到离开那时,已经接近尾声了。

结局也就应不会超出预想。

而在这个过程里面,我也想起我们中国第一承认患上AIDS的女大学生朱力亚,这件事情,同样引起了国人的关注,显然其影响力是不能与这片相比的,其写实的场景,在法院上的双方的辩论直挑战当下的价值观,挑动着每一位保守者的神经。

我承认,我也是像里面的大多数人那样,感到了恐惧。

而谁不能恐惧呢?

而未来,我想大多数人会像里面的正派人物乔那样,先是经历一个过程,由抵制再到接,再到帮忙。

但是,这需要时光。

让我们再来看看乔,或许,他才是代表这座费城的未来,他有完整的家庭,有新生儿。

而且,作为黑人的他有一份正当且高收入的律师职业,象征费城正一步一步地迈向自由平等。