桃姐豆瓣之上,评析影片所传达的人性光辉与社会反思 (桃姐这部电影得奖)

引言

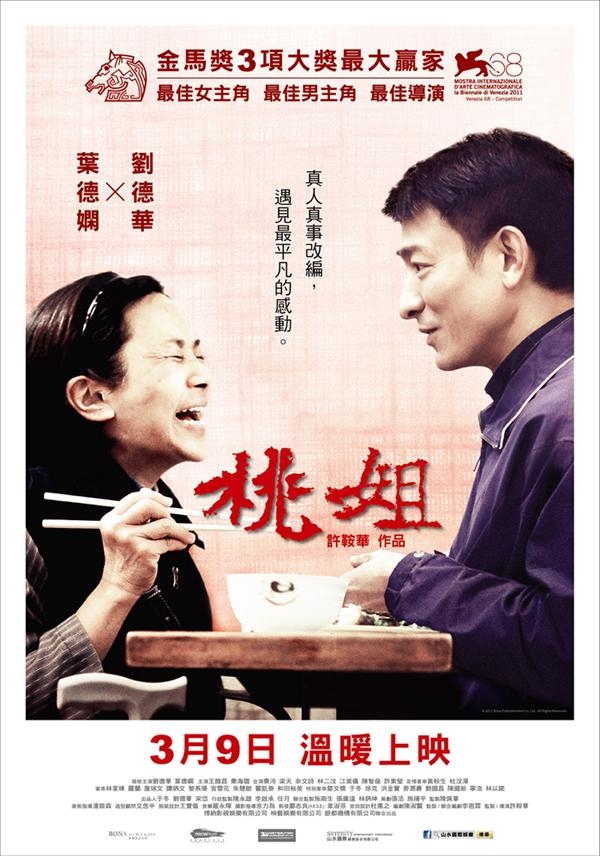

《桃姐》是一部由许鞍华执导,刘德华和叶德娴主演的影片,自2011年上映以来,在豆瓣等各大平台上得到了高度的评价和关注。这部影片不仅在艺术上获得了认可,还在商业上取得了成功。影片触及了人性、家庭、尊严和社会问题等多个层面,带给观众深刻的思考。

影片简介

影片讲述了一位年迈的女佣桃姐(叶德娴饰)与其雇主(刘德华饰)的故事。桃姐在为家庭服务多年后,因健康问题面临被迫离开的境地。她和雇主之间逐渐建立起了一种深厚的情感,影片通过他们的关系反映了社会对年长者与家庭佣工的普遍态度,以及对人性的深刻思考。

人性光辉的展现

影片通过桃姐与雇主之间的互动,展现了人性光辉的一面。桃姐不仅是一名普通的佣工,更是家庭成员之一。通过她的细腻关怀和无私奉献,影片让观众看到了人类情感的真实与温暖。她在笑声与泪水中,传递着一种生活的智慧和对生命的珍视。在面对生活的苦涩与无常时,桃姐始终以乐观的态度面对,这种精神感动了周围的人。

同时,桃姐与雇主之间的情感发展也揭示了人性中最美好的一面。雇主从最初的冷漠与无视,逐渐被桃姐的执着和无私所打动。最终,他们建立起了一种超越雇佣关系的深厚友谊。这种情感的变化不仅反映了个人之间的相互影响,也隐喻着整个社会对老年人和传统价值观的反思。

对社会的深刻反思

《桃姐》不仅是一部感人的故事,更是一面反映社会现象的镜子。影片中的桃姐代表了那些在城市化进程中被遗忘的普通人。随着社会的发展,许多传统的价值观正在被冲击,老年人和下层社会的生活状态日益被边缘化。桃姐的故事让观众思考,在追求物质富足的同时,我们是否忽略了人与人之间的真诚和关怀。

影片也揭示了当代社会对老年人和佣工的普遍偏见。桃姐的生活虽然辛苦,但她依然保持着自己的尊严和自我价值。影片鼓励观众审视身边的人,理解他们的生活与感受,强调人际关系中的尊重与理解。通过桃姐的形象,影片让人意识到,老年人并不是社会的负担,而是值得尊重和关爱的生命。

艺术表现的魅力

在艺术表现上,导演许鞍华通过细腻的镜头语言和真实的生活场景,成功地塑造了桃姐这一角色。叶德娴的出色演技为角色注入了灵魂,让观众感受到她所承载的情感与故事。影片配乐的使用也恰到好处,深化了情感的渲染。通过简单而富有深意的对话和场景,影片传递了强烈的情感共鸣,让观众在观看的过程中产生了共情。

结语

《桃姐》是一部值得深思的影片。它不仅展现了人性中的光辉,也对社会现象进行了深刻的反思。桃姐通过自己的生活故事,提醒我们关注那些被忽视的生命,尊重每一个个体的价值。在这个快节奏的社会中,我们需要更多像桃姐一样的人,教会我们如何珍惜生活、理解他人。影片的成功不仅在于其艺术表现,更在于其传达的情感与哲理,让人在观影后产生深远的思考。

以《桃姐》为例解读许鞍华影片的现实主义

以《桃姐》为例解读许鞍华影片的现实主义

从香港新浪潮算起,纵观许鞍华三十余年的电影创作生涯,其创作了二十余部电影,其中包括“奇情推理片、鬼片、杀手片、武侠片、爱情片、半自传片、纪录片等”。

[1]然而,不管她的电影类型如何多变,电影内容如何更新,始终有一点是一直贯穿于许鞍华电影的创作之中的,那就是她对于现实主义电影创作路线的执着。

她始终立足于香港这个弹丸之地,关照现实生活中普通人的生活命运,悲欢离合。

本文将主要以许鞍华2011年的一部新作《桃姐》为例,从许鞍华对于女性的书写,对于社会现实的关注等方面对影片进行现实主义的解读。

一、立足香港本土

在香港新浪潮时期,新浪潮电影很重要的一个特征就在于内容方面的本土化。

“这批年轻的影人生长于香港,留学与国外,其成长经验、学历背景、文化熏陶及电影观念已完全不同于朱石麟、李翰祥、胡金铨、张彻等老一代香港影人,他们的影片更加关注本土,通过展示多元化的香港社会现实,表现当下港人在多元化时代的民生状态而逐步在主题形态上趋于本土化。

”[2]然而,进入二十世纪以来,随着全球化的不断开放,电影市场的不断扩张,香港与大陆之间的电影合作与交流也越来越密切,合拍片已然成为潮流。

大批的香港电影工作者纷纷北上寻求与大陆电影的合作(其中包括香港新浪潮时期的另一标志性人物徐克),拍摄了大量港片不港的影片,完全失去了香港电影的本土味道。

而这时候的许鞍华却一直坚守在香港这个弹丸之地,关照香港本土现实生活中普通人的生活命运与悲欢离合。

影片《桃姐》将镜头聚焦到香港本土一对毫无血缘关系的主仆身上,轻描淡写的表现两人之间那份细腻真挚的情感世界。

对于这样一种主仆的关系设置,相信对于大多数生活于内地的观众会比较陌生与遥远,认为这是封建社会的一种不平等的等级关系。

然而,在香港这个资本主义社会,这种主仆关系却是习以为常,司空见惯的。

这才是属于香港本土特色的。

影片用自然纪实的镜头去捕捉现实生活中的情景,桃姐上街买菜,回家炒菜,吃饭,和少爷Roger在街上散步,这些生活化的普通场景将香港市民的市井生活表现得淋漓尽致,香港人的生活习惯,饮食文化在舒缓的镜头下极具港味。

就在香港人才与资本大量外流,港片产量年年下滑的现实面前,有学者提出了“港片已死”的言论,而在我看来至少现在还有许鞍华一直坚守在香港这个电影阵地,为观众拍摄几乎绝迹的纯正港片。

《桃姐》中徐克更借角色之口表达了对许鞍华的敬意“拍电影跟生孩子一样,最重要守住自己的底线。

”或许,许鞍华的底线就是必须立足香港本土,保持港片的纯度。

二、对于女性形象的书写

作为一名华人女性导演,许鞍华在《倾城之恋》、《客途秋恨》、《女人四十》、《阿金》、《半生缘》、《玉观音》、《姨妈的后现代生活》和《天水围的日与夜》等片中,都将故事的焦点聚集在女性角色身上。

许鞍华以女性特有的细腻从现代视角出发,立足于香港社会关注女性的命运。

其作品中的女性大多为人性善良,有着中国传统女性所恪守的道德标准与伦理规范。

在这部以片中的主人公桃姐来命名的影片中,许鞍华延续了其对于女性形象的深切关注。

桃姐是Roger(刘德华饰)家里的一个仆人,在Roger家族里工作了整整六十年,伺候了老少五代人,年过古稀的时候突患中风,无奈之下少爷roger将其送入老人院,主仆之间的关系从此发生了微妙的变化,两人之间的亲情慢慢融化了观众的心。

影片中的桃姐勤劳能干,淳

朴善良,精心的伺候着少爷Roger的日常生活,饮食起居,对于饮食方面格外挑剔,犹如中国传统贤妻良母的女性形象。

而中风之后的桃姐在老人院里却也表现得倔强坚强,生活自立,所有事情必亲力亲为,从来不麻烦老人院的工作人员。

在对于亲情的渴求方面,桃姐从来都不会有任何奢望。

即使心里希望Roger能来老人院看望自己,嘴里却对Roger说没时间就不要来了,而自己却天天在老人院坐立不安的探着头盼望着“儿子”的到来。

这也从侧面反映出桃姐的好强,替他人着想的美好品质。

许鞍华电影中的大多女性在婚姻或是爱情方面几乎都会遭遇挫折与不幸,其中的婚姻与爱情或是涉及第三者,或是有一方死亡。

总之圆满收场的不多。

而本片中对于婚姻和爱情的描写则走的更远。

影片中的桃姐直接被设定为一个年过七十还未婚的女人,将自己的一生都奉献给了Roger的家族。

或许,这也与导演的自身经历有关,影片中桃姐的爱情与婚姻便是导演对待爱情与婚姻的一个真实写照,只不过许鞍华是将自己的一生都献给了她所钟爱的电影。

三、对于社会现实问题的关注

“自《胡越的故事》开始,许鞍华对现实社会中弱势群体生存状态的关注就远远超过了对于电影形式和电影语言的关注。

而纵观其30多年的电影创作,对弱势群体的人道主义关怀便是成了她影片的第一主题。

”[3]尽管在这期间,许鞍华也对诸如《书剑恩仇录》、《香香公主》、《极道追踪》、《幽灵人间》等武侠、惊悚的商业题材影片做了些许尝试,但许鞍华对于社会现实问题的关注却是始终未变的,现实主义创作路线一直贯穿其中。

生老病死是许鞍华电影中经常出现的一个命题。

《桃姐》便是一部关于探讨老年人生命关怀问题的影片。

影片中有很大一部分场景是在香港的一家老人院拍摄的,导演以客观真实的镜头对于老人院里老人们的日常生活进行忠实的记录,让观众了解老人们在生命最后一段路程的真实生活生态。

老人院里的生老病死在导演的镜头下是那样的稀松平常,没有将死亡悲情化,而是将它看做很自然的事情。

虽然影片着力描写了少爷Roger与仆人桃姐之间温馨动人的亲情关系,流露出导演对老年人的人道主义关怀影片,但是导演也以含蓄的镜头语言讽刺了社会对于老年人关怀的缺失,或只是流于形式。

社会义工在中秋节带着月饼来到老人院看望老人,临走时却又将月饼收回,因为接下来他们还要去另一家老人院。

而老人院的老人们也被要求继续坐在座位上不许走开,因为接下来还有下一波来访的志愿者。

当尊爱老人变成一种应付形式与面子工程的时候,可想而知,社会对于老年人生命关怀的缺失是何其严重。

或许,《桃姐》中所传递出的那种久违的亲情正是对于如今老年人生命关怀问题的一种回应与呼吁。

四、追求电影形式的简约化,生活化

香港新浪潮的美学特色表现在导演“注重使用高超的艺术技巧和现代的电影形式,突破了传统香港电影的叙事模式和电影语言。

”[4]而这一时期的许鞍华就是在电影形式上具有突出个性的导演之一。

“用现代主义手法代替传统剧情按时序进行的单线和单一视点叙事方法,改以时空交错式的多视点叙事则是她电影形式上的最突出特点”。

[5]许鞍华在导演初期便开始对于电影叙事方式、手法和功能进行了勇敢的实践和探讨。

在其前两部作品《疯劫》和《撞到正》中,导演采用多视点叙事和画外音等表现形式,打破了传统电影的叙事模式。

而自《胡越的故事》开始,许鞍华变基本上放弃了对于电影形式的专注,重新承接写实主义的创作路线,追求一种更为简约化、生活化的电影美学形式。

《桃姐》中并没有很强烈的戏剧冲突,故事的发展也不是靠情节来推动的,而是依靠影片主人公之间的情感来维系,让观众融入到剧中人物的生活,领悟亲情的温馨与感动。

影片用一种类似于生活流的叙事方式来讲述影片,不过多的炫耀技巧,只是忠实的记录现实中的生活,看似平实自然,饱含的情感却生动细腻。

桃姐上街买菜,回家做饭,吃饭,照顾Roger的日常生活,这些日常生活的琐碎串联在一起,如果没有任何观影之前的提示的话,我们肯定会误以为桃姐与Roger是母子关系。

而Roger在大街上搀扶着桃姐,与桃姐聊天开玩笑的普通生活场景让我们忘记了这是在看电影,而更像是发生在我们周围日常生活当中非常普通的一对母子的生活写照。

而对于这段亲情关系的处理,导演有意回避了那种故意煽情,矫揉造作的表现方式,而是采用一种相对含蓄内敛的表现手法来处理这段亲情。

所以,影片中关于主仆二人之间的那种情感表达都极为含蓄,点到为止,没有半点用力过猛。

即使这样,我们仍然可以透过自然细腻的生活片段感受到片中两人那种不是亲情却胜似亲情的关系。

影片中,我们可以看到桃姐在养老院坐立不安的探着头盼望着自己的干儿子来看望她,而表面上却又对自己的干儿子说没时间就不要来了。

这种复杂矛盾的心情正是导演对影片情感含蓄表达的一种表现。

影片最后,桃姐病入膏肓,此时导演对于“母子”二人之间的情感处理得也是相当克制,没有半点煽情,甚至对桃姐的病逝也是点到为止,没有刻意去渲染死亡的悲情。

其实,将本片处理为一部煽情滥俗的通俗情节剧来赚取观众的眼泪与同情很容易,然而,很显然导演并没有将主仆二人之间的那种亲情关系做廉价处理,而是更为高明的对其进行艺术上的升华,以一种相对隐忍克制的镜头语言,还原电影记录现实生活的本质,还原生活本来的面目,通过润物细无声的情感让观众自己去体会人与人之间的那份亲情与感恩。

而为了符合影片所追求的简约化、生活化的整体风格,演员们在表演上也做了很大的改变。

对于叶德娴与刘德华这对银幕上的黄金搭档,两人之前曾在十多部电影电视剧中饰演母子。

但是大多数影视作品要么是以在表演上追求夸张做作来博取观众一笑的喜剧片(如电视剧《猎鹰》,电影《与龙共舞》、《黑马王子》等),要么是以在情感上追求煽情来赚取观众眼泪的悲情戏(如电影《法外情》系列)。

所以,对于两人惯常的表演,要在这样一部既不是喜剧又不是悲剧的文艺小品中表现得与影片整体所追求的简约风格相符的话,确非易事。

所幸,两位演员做到了,并且很好的诠释了影片中的角色。

叶德娴所演绎的桃姐真实自然,对于中风之后老年人走路的姿态,神态表情诠释的恰到好处。

而刘德华所饰演的少爷Roger也更加生活化,完全褪去了明星的铅华,没有表演痕迹。

五、结语

作为当今华语影坛为数不多的女导演,许鞍华以其特立独行的作者风格遗世独立于香港影坛,其对于个人、女性命运的书写以及社会现实的深切关注都彰显其厚重的人文主义关怀。

而她从早期对于电影形式和现代主义的探索,转向对于传统现实主义美学原则的回归,则体现了她在浑浊不堪的电影圈里浸染多年之后的一种成熟冷静与返璞归真。

许鞍华2011年的这部新作《桃姐》则更像是导演多年电影创作中的集大成者,影片中处处散发出的对于生活积极乐观的人生态度以及那自然真实的情感流露也为如今电影市场上充斥着金钱血腥暴力等内容的商业大片注入了一股清新之风,让观众感受到了那久违的人情味。

正如影片的英文名《A Simply Life》,平淡之中尽显真情。

;

电影桃姐影评

电影《桃姐》影评:生活的真实与温情的反思电影《桃姐》是一部由许鞍华执导,叶德娴、刘德华、王馥荔等主演的剧情片。

该片以真实生活为背景,讲述了一位生长在大家庭的少爷罗杰与其家佣桃姐之间所发生的一段触动人心的主仆情。

在这部电影中,许鞍华不仅展现了其对生活的敏锐观察,更深入地探讨了香港社会的现实问题,以及人与人之间深厚的情感纽带。

电影中的桃姐,虽然只是罗杰家的一个佣人,但她的存在却像是一个家庭的灵魂。

她用自己的行动和言语,影响着家中的每一个人。

桃姐这个角色,不仅是一个佣人,更是一个母亲、一个朋友、一个邻居。

她的存在,让人们看到了生活中的真实与温情。

而桃姐与罗杰之间的情感纽带,更是让人感受到了人与人之间的情感交流和依赖。

电影中的香港社会现实也让人深思。

严重的老龄化问题、紧张的住房资源、萎靡的电影业以及弄虚作假的爱心义举等,都反映了香港社会的现状。

许鞍华以桃姐的故事为线索,将这些社会问题巧妙地融入其中,使得观众在欣赏电影的同时,也能感受到社会的沉重与复杂。

而电影中最令人动容的,莫过于桃姐与罗杰之间的情感交流。

虽然桃姐不是罗杰的亲生母亲,但她的关爱与付出,却让人感受到了母爱的伟大与无私。

桃姐用自己的方式,让罗杰感受到了家的温暖与亲情。

而罗杰也用自己的行动,回报了桃姐的关爱与付出。

这种主仆之间的深厚情感,让人不禁为之动容。

总之,《桃姐》是一部充满生活气息和温情的电影。

它让我们看到了生活中的真实与美好,也让我们反思了社会的现状与未来。

这部电影不仅让我们感受到了人与人之间的情感交流与依赖,更让我们明白了生活的意义与价值。

在这个快节奏的社会中,我们需要更多的关爱与付出,需要更多的理解与包容。

只有这样,我们才能像桃姐一样,用自己的行动和言语,影响着身边的每一个人,让这个世界变得更加美好。

如何评价刘德华的电影《桃姐》?

在中国的电影界,一直有一种很奇怪的悖论:艺术价值极高的文艺片从来都是用来拿奖的,而不是用来称霸电影市场的,好像它们是阳春白雪,而观众们是下里巴人,永远无法在一个频道上欣赏。

2010年上映的香港文艺片《桃姐》就是很典型的例子

这部讲述主仆亲情的电影曾获得电影金像奖最佳影片奖、最佳导演奖、最佳编剧奖、最佳男主和最佳女主五项大奖,可以说它是31届香港电影金像奖的最大赢家了。

一个电影成不成功,如果这些奖还不能证明,那真的是有失公允了。

当然这部电影的成功除了与导演许鞍华付出,以及刘德华和叶德娴等主演完美诠释有密切关系之外,还与电影在视听语言上的出色运用,尤其是电影中的音乐制作和电影色调方面也有很大关联。

《桃姐》这部电影讲述的是一个平凡的主仆故事,塑造的都是生活中最真实的人物,然而导演正是通过平静如水的音乐和质朴简单的画面向观众传达出了影片中复杂的情感表达,或无奈、或温暖、或发人深省。

哪怕整部电影表面看起来水平如镜,其实里面却暗潮汹涌,于平淡中爆发出了一场情感的大海啸。

低沉平缓的钢琴曲是奠定了影片平淡,随意,生活化的情感基调

电影中音乐的运用能够使人物情绪得到充分的渲染,能够准确、深刻地揭示人物的心路历程。

此外,音乐深化了电影的主题思想,奠定了影片的情感基调,提升了电影的艺术魅力。

电影的一开始就是一段文字介绍——钟春桃,即桃姐,原籍等,并伴随着一段低沉,轻缓的钢琴曲一点点地出现在屏幕上,接下来就是随着影片进入对主人公桃姐的追忆。

这段钢琴曲采用的是四四拍的节奏,众所周知四四拍节奏的曲子是抒情的最佳选择,而钢琴悦耳动听的音色加上四四拍的节奏,起到了主题与情感升华的作用。

随后画面中刘德华饰演的阿杰出现了,他独自一个人坐在火车站边上的长凳上,用一种漠视的眼神看着车站来来往往的人们,然后他乘坐火车离开了。

这一段里同样伴随着钢琴曲,这里的音乐是用来表达阿杰对于桃姐的无限思念,也是一直得桃姐无微不至照顾的阿杰内心的一种缅怀与不习惯的体现。

桃姐年老后安排在养老院,阿杰会常常去看望她,并且时常接他回原来的家里。

一次桃姐回去,在那里安安静静的收拾以前的东西,过往照顾阿杰,和阿杰一家人其乐融融的幸福画面一点点回忆起来。

尤其当她拿起从前阿杰的一条背带时,又是一段缓缓流淌的音乐流过画面,流过桃姐的心,流过观众的心,滋润这几十年如一日的过往。

这里的配乐意在表达桃姐当时那种幸福、温暖、开心、满足的心理,音乐在这里把桃姐的心理情愫表达得淋漓尽致。

伴随着音乐的流淌,镜头从桃姐的面部表情转向了桃姐手上的一张张照片,有新的也有旧的,而这些照片激发了桃姐对过去生活的一种怀念和留恋,同时也包含着阿杰对这个从小一直默默付出照顾他,像母亲一般的桃姐的一种思念,以及对于岁月无情让桃姐渐渐容颜衰老的无奈。

音乐作为现代社会的七种艺术之一,主要的作用就是加强人类情感的表达和对情感的一种升华。

在《桃姐》这部电影里,音乐作为电影的重要组成部分,与电影浑然天成,让整部电影的艺术价值达到了更深的一个层次。

当然,影片的电影音响不仅仅只有钢琴曲,还有后来出现的管乐。

纵观整部电影,音乐的出现十多次,这些音乐搭配这人物的心理状态的变化,搭配拍摄镜头的改变,搭配这电影画面的变换,每一次的出现都是对电影意境的一种提升。

特色的冷色调画面诉说出主人公桃姐平平淡淡的一生

色彩是电影艺术表现的一个重要因素,色彩的运用为影片增添了更多的想象空间,拓展了电影艺术的思想性和情感性,电影艺术离开了色彩显得很单薄。

在《桃姐》这部电影的视听艺术里,除了音乐的完美融入之外,画面也是非常有特色的,整部电影采用类似暗灰的冷色调为电影搭建起主要的电影色调。

虽然从头看到尾并不是我们平常意义理解的黑白片,可是几乎没有什么光鲜靓丽的暖色调。

整部电影观看下来,仿佛在细细欣赏一副恬淡素雅的水墨画,朴实而优雅,意韵绵远而悠长,这正好是对导演许鞍华作为一名出色的女性的导演细腻的人文情怀的一种体现。

画面的冷色调,最明显的体现在两个方面,一个是人物的服饰,一个就是场景的设置了。

可以说在这部电影里,人物的服饰几乎被黑、灰、蓝承包了,尤其是主角桃姐和阿杰。

桃姐最常穿的就是那件灰色的开衫,上面有一点的暗花,象征着桃姐低调、默默付出的个性。

而阿杰则爱穿一间黑色的毛衣和一间蓝灰色的外套。

每当桃姐与阿杰在一起的时候,真个画面的色度就更加暗沉了,就像两人之间厚重的主仆情义。

同样,导演将冷色调应用在场景中不同事物中,尤其是体现在画面中的各类家具上。

不论是养老院还是桃姐以前的家,我们所能看到的家具包括沙、床、柜子等都是深棕色和褐色的,就连灯光也是那种昏暗的,黑暗中一点点的光亮,就如同桃姐是阿杰人生中的那一盏光源。

可以说导演许鞍华,用电影中可以运用的一切事物来为自己想要打造的电影基调来服务。画面节奏的舒缓与有致,色调的保守与稳重,何尝不是对桃姐这一生平平淡淡的生活以及豁然达观的人生态度的一种彰显呢?

虽然在《桃姐》这部电影获得的众多奖项中,并没有关于音乐与色彩方面的,可是导演对影片中这两方面的打造也并不吝啬,正是电影中出色的音乐与色彩的运用才让电影的艺术性更高。

人文气质的导演许鞍华通过塑造桃姐这样一位平凡、普通、没有社会地位与财富的小人物,表现出拥有无限真情与爱的人,是可以赢得别人的尊重与爱戴的。

人心中的善良与美好在付出与回报之间得以体现,并最终实现了人与人之间的平等与尊重。