在《血钻》中寻找希望与救赎:血腥交易与人性光辉的碰撞 (电影血钻中的钻石)

电影《血钻》是一部揭示血腥交易与人性光辉碰撞的作品,展现了在战争与贪婪的背景下,个体如何在绝望中寻求希望与救赎。影片主要围绕非洲某国的钻石开采及其带来的社会动荡,深入探讨了道德与生存、贪婪与人性之间的复杂关系。

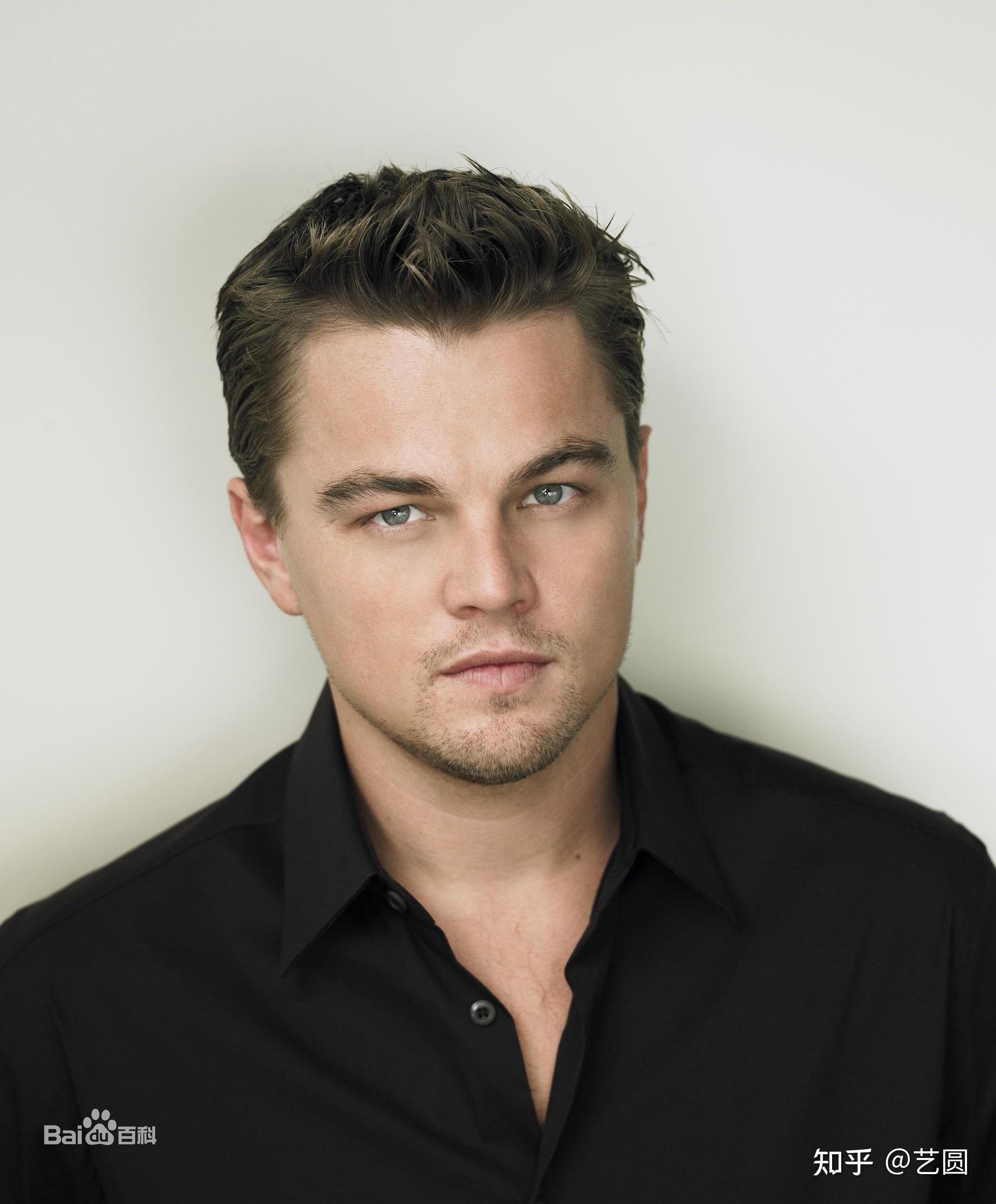

影片的主要情节围绕一颗名为“血钻”的钻石展开,这颗钻石代表了战争、痛苦与剥削的血腥交易。故事的主线围绕三位主要角色:一名渔民所罗门·范迪(Solomon Vandy),他被迫成为武装部队的劳工;一名白人贩子亚瑟·哈金斯(Archer F. Harkin),他是钻石交易的中介;以及一名勇敢的记者玛迪(Maddy Bowen),她致力于揭露这一切黑暗。通过这三者的关系,影片不仅构建了一个复杂的情感网络,也揭示了在极端环境下人性所展现出的光辉与阴暗。

所罗门·范迪的故事是影片中最为感人的部分之一。作为一位父亲,他在战争中失去了家人和生计。为了寻找失散的儿子,他愿意冒着巨大的风险,甚至不惜参加那些违法活动。他的挣扎和牺牲突显出人类在面临绝境时的坚定与勇气。所罗门的希望与救赎不仅仅来自于寻找儿子,也来自于对自我价值的重新认知。他通过面对恐惧和挑战,逐渐认识到人性中的光辉,最终选择不再仅仅是一个受害者,而是要为自己的命运而战。

与所罗门形成对比的是亚瑟·哈金斯,他代表了人性的贪婪与冷漠。他对于钻石的渴望使他无视人类苦难,甚至为自己的利益而出卖他人。哈金斯的角色展现了商业利益在战争与冲突中的无情,他对于自己作为掮客的身份感到自豪,却对背后隐藏的血腥交易毫不在意。影片通过哈金斯的角色警示人们,贪婪能够侵蚀人性,使人们在道德的沦丧中追求物质利益,而忽视了人与人之间的基本情感与伦理。

玛迪作为记者的角色则是影片的道德良知,她用笔和镜头记录着这一切,揭示战争带来的惨痛后果。玛迪的存在不仅为影片增添了道德层面,也体现了个人在改变世界中的可能性。她的采访与追踪行动让观众了解到那些被掩埋在血钻交易背后的真实故事,从而引发了对社会公正的思考。玛迪与所罗门之间的互动,代表了人性光辉的一个重要方面:通过知识与真相去追求正义,揭开被压制的声音。

在《血钻》中,导演爱德华·兹维克通过对人物命运的深刻刻画,以及对非洲战争背景的真实再现,使得影片不仅仅是一部商业电影,更是对人性、道德和社会问题的深刻反思。影片通过所罗门、哈金斯和玛迪三位角色的对立与互动,展现了在血腥交易的背后,依然有人在为希望与救赎而努力奋斗。这种对比不仅增强了影片的戏剧性,更让观众在观看过程中感受到强烈的情感共鸣与思考。

《血钻》通过对复杂人性的探讨,突破了单纯的商业电影框架,成为了一部颇具社会意义的作品。它让我们意识到,在追求物质财富的过程中,人性光辉与道德良知的重要性。无论面对怎样的困境与挑战,追寻希望与救赎的力量始终存在,这种力量使个体在逆境中依然能够找到前行的方向。通过这一部影片,观众不仅仅在观看一场视觉盛宴,更是在进行一场对社会、道德与人性的深刻反思。